はじめに

長崎港外に浮かぶ炭鉱の島・端島は、1974年1月の炭鉱閉山に伴い、同年4月に全島民が退去して無人島となり、以降、島への上陸は固く禁じられていた。この島は、もともと小さな岩礁であったが、採炭に伴い排出されるボタなどを活用して面積を拡げるとともに、周囲を防潮壁で取り囲んだ。その限られた土地で建物を高層化していった結果、軍艦のような島姿となり『軍艦島』という俗称で知られるようになった。

無人島となった端島は、マニア垂涎の“海上廃墟都市”となっていたが、2009年1月に旧グラバー住宅などとともに「九州・山口の近代化産業遺産群」の構成遺産の1つとしてユネスコ世界遺産暫定リストの国内候補となったことから、観光への活用が期待されるようになり、同年4月に上陸観光が解禁された。その後、2015年7月には島に残る明治期の石炭掘削坑と、“天川”※を用いて自然石を固め積み上げた護岸が世界文化遺産に登録された。

無人島となって50年以上が経過した端島は、風雨と越波にさらされ続けたために、建物の崩壊が進行しており、護岸の決壊や下部に空いた穴からの海水流入により遺構倒壊の恐れがあるなど、このままでは現在の島姿を維持することができなくなる可能性も指摘されている。しかし、端島で保全が義務付けられている世界遺産の核心部分(コアゾーン)は2割ほどしかなく、それ以外はコアゾーンを保護するために周囲に巡らされた区域・緩衝地帯(バッファーゾーン)となっている。裏を返せば、島の8割には保護義務が課されてはいないということであり、その保存維持の大きな課題となっている。

本稿では、上陸が解禁されて15年が経過した端島の観光について現状や課題を明らかにし、世界遺産保護のため、また、『軍艦島』という長崎観光の有力コンテンツを後世に残すために行われている整備の状況を紹介するとともに、同じ旧産炭島の高島や池島も交えて、今後の振興策を探る。

※石灰と赤土を混ぜ合わせた凝固剤

Ⅰ.端島観光について

1. この15年の動き

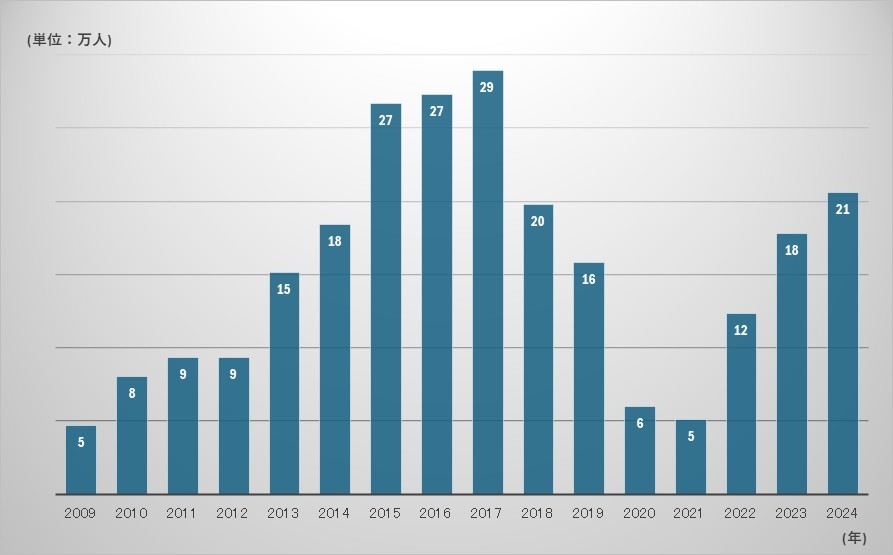

端島への上陸クルーズ観光を行っている会社は5社であるが、この15年間変動はなく、それぞれ趣向を凝らしながら船を運航している。島への上陸観光客数は、2009年4月~2024年の15年間でおよそ245万人となっており(図表1)、この間、台風被害やコロナ禍による上陸禁止期間がおよそ計1年半あった(図表2)ことを考慮すると、堅調に推移しているといえよう。

【図表1】端島上陸観光客数(2009年4月~上陸開始)

※長崎市は、天候不順などにより上陸できず、島の周りをクルーズするだけとなってしまった観光客、すなわち端島を訪れたけれども、上陸できなかった観光客を合わせた端島全体の観光客数を、上陸観光客数のおよそ1.2~1.3倍と推計している。

【図表2】15年間のうち、上陸禁止日数が30日以上の年の状況

・2018年10月:台風25号 18年10月初旬~2019年1月末日、約4ヶ月間上陸禁止。

・2019年9月:台風17号 19年9月下旬~2020年2月下旬、約5ヶ月間上陸禁止。

・2021年 新型コロナウイルス感染症

2. ユニークな観光施設

端島は他の観光施設とは異なり、かなりユニークな施設である。

(1)崩壊が続く施設

崩れつつある施設であるために希少性は際立っており、訪れる度に形が変化している観光施設である。今見ている同じ景色を、次回は見ることができないのである。

(2)ロケなどについてアピールしにくい観光施設

島全体が崩壊しつつある端島では、安全が最優先である。したがって、島を所有している長崎市も、TVドラマや映画などのロケや撮影については、先方から依頼があった場合にのみ対応しているとのことであった。地元側からは、ロケの誘致などについて積極的に仕掛けにくい観光施設となっている。

(3)非日常性が大きい観光施設

テーマパークなどに代表される観光施設は、非日常を味わえることを売りにしているが、この端島も同様である。船で行かなければならない上に、出港しても上陸できるかどうかわからないという、天気まかせの運次第お旅を味わうことができる。このような観光施設は他にあまり見られず、軍艦島クルーズは行程そのものを楽しむことができる旅となっている。そして、島に近づくにつれて、かつてわが国の産業を支えていた人々の暮らしの跡が見えてくると心を揺さぶられるものがあるという。上陸観光クルーズを運航している有限会社高島海上交通の富川社長は「上陸できない場合でも、訪れた人にはこの端島独特の風景から“何か”を見つけて欲しい」と語る。

3. 端島観光の課題

(1)島に上陸できなかった場合の代替策

端島観光の課題は、観光客が島に上陸できなかった場合の代替策をどうするかにある。これについては現在、公設・民営それぞれの資料館が設置されている。

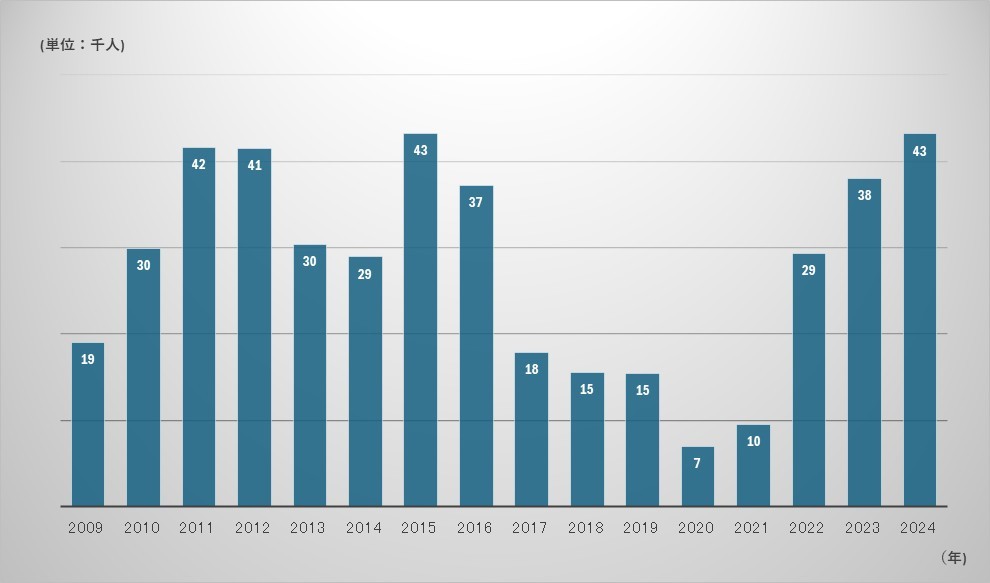

公設のものは、2003年に旧野母崎町(現・長崎市)の商工会青年部が設置したものを、2016年に長崎市が世界遺産登録を機にリニューアルした「軍艦島資料館」である。この施設の入館者数は、上陸観光が解禁されてからこの15年間、2~4万人程で推移しており、コロナ禍などがあったにもかかわらず、年平均では2万8千人に近い(図表3)。

また、民間施設には、上陸観光クルーズを行っている株式会社ユニバーサルワーカーズが、世界遺産登録となった2015年、同市松が枝町にオープンさせた「軍艦島デジタルミュージアム」がある。こちらは、コンテンツの入れ替えや関連イベントの開催などが柔軟に行われており、年間3万人以上が訪れる人気施設となっている。

【図表 3】軍艦島資料館入場者数

(2)観光ガイドの充実

長崎市では、2025年が「明治日本の産業革命遺産」世界文化遺産登録10周年となるのに合わせて、2024年度より同遺産のガイド養成講座を開催している。もっとも、この講座は端島のガイド育成に特化したものではない。

端島のガイドには、島独特の歴史に加え、当時の生活の様子も語ることができることが求め られる。上陸観光クルーズ船・アイランド号を運航している馬場氏は「若い人のなかには、端島が炭鉱だったことすら知らない人まで来ている。そういった人への対応が難しい。また、崩壊してゆく建物のことよりも、当時の仕事や生活のことを尋ねる人が多く、ガイドは観光客が端島の何に興味があるのかを探りながら話さなければならない」と語る。

これまでガイドの中心を担ってきた元島民ガイドが高齢化し、リタイアしていくなか、引き 続き端島を訪れる人々に感動と満足感を与えるためにも、今後はガイドの質の維持が問題となる。また、その行程には船を使用することから、観光客の体調の変化にも気を配ることができるような相応の人材が求められる。これに加えて、その割合はまだ1、2割程と少ないものの、外国人観光客も増えてきており、インバウンドに対応できる多言語ガイドも必要とされる。

現状、端島のガイドは、上陸観光クルーズを運航している5社のうち、ある社はプロガイドと契約し、また別の社はボランティアがガイドを行うなど、クルーズの運航各社に一任されている状態となっている。そして、インバウンドについても外国人スタッフを雇っているところ、また、通訳アプリで対応しているところなど、その対応はまちまちである。

(3)新たな見学コースの設置

①危惧される“安全面”

端島の上陸観光は、その安全確保の面から観光客が一番関心のある居住区から離れた場所で行われている。この上陸コースは15年間変更がなく、訪れた人のなかから一度行けば十分との声も聞こえてくる。この点について長崎市に尋ねたところ、改善策を検討したいが、新見学コースの設置に関しては、現在、まだ特に何も決まっていないとのことであった。

もっとも、昨年(2024年)12月に行われた、ツアー料金に端島保全への寄付が含まれた富裕層向け少人数高額モニターツアーでは、安全面に配慮しつつ、元島民のガイドによる居住区までの案内が実現しており、そのツアー化が待たれるところである。

②上陸時間に制限あり

現在の上陸観光クルーズは、長崎港発着で往路1時間 + 上陸観光1時間 + 復路1時間 = 合計およそ3時間かかっており、これを4社が1日2往復している(残る1社は野母崎町発着で、往復30分+ 上陸観光1時間 = 計1時間30分 × 2回)ことから、スケジュール通りの運航に苦労している状況である。これに新たな見学コースを追加すると、滞在時間が長くなることから時間が足りない。加えて、明かりのない端島では日没時間も気にしなければならず、桟橋の利用時間も漁協との取り決めにより、9時~17時となっている。

一度に200人以上の大人数が上陸する場合など、島への接岸・離岸だけでも時間がかかることから、新たな見学コースができた場合に、その対応をどうするのかも問題となる。上陸時間が長くなる程、その分ツアー船も端島周辺海域に長く留まることとなり、漁業者との再調整が発生することも容易に想定される。このように、新たな上陸コースを設置すると、各社の運航回数・上陸時間等の調整が必要となる。

(4)少ないリピーター

崩壊が進行し、その姿を刻々と変えている端島ではあるが、先述の(3)-①の通り、一度行けば十分と思われているのか、上陸クルーズ各社によると、マニアを除くリピーターは大変少ないとのことである。

その対策の1つとして、修学旅行における端島訪問をアピールすることも考えられよう。将来のリピーター増につながることが期待される修学旅行でのクルーズの利用は、運航会社のうちの1社によると、現在、年間20~30校程であり、まだ余力があるとのことであった。

※以上、【前編】終了。次回【中編】では、端島の保全・整備状況について記載する。

(2025.3.24 杉本 士郎)