ながさき暮らしのデータBOX ~リサチャン★レポート~

インターネットやSNSは様々な情報を簡単に入手できますが、最近では偽・誤情報やフェイクニュース等に対する警戒・注意を耳にする機会が増えています。そこで、今回は「偽・誤情報」についてリサーチしました。

調査方法 : 長崎県内に居住する18歳以上男女をモニターとするweb アンケートサイト「リサチャン」で実施。

調査期間 : 2025年4月11日(金)〜4月17日(木)

回答者数及び属性 : 377人

年齢別:30歳代以下61人、40歳代80人、50歳代113人、60歳代以上123人

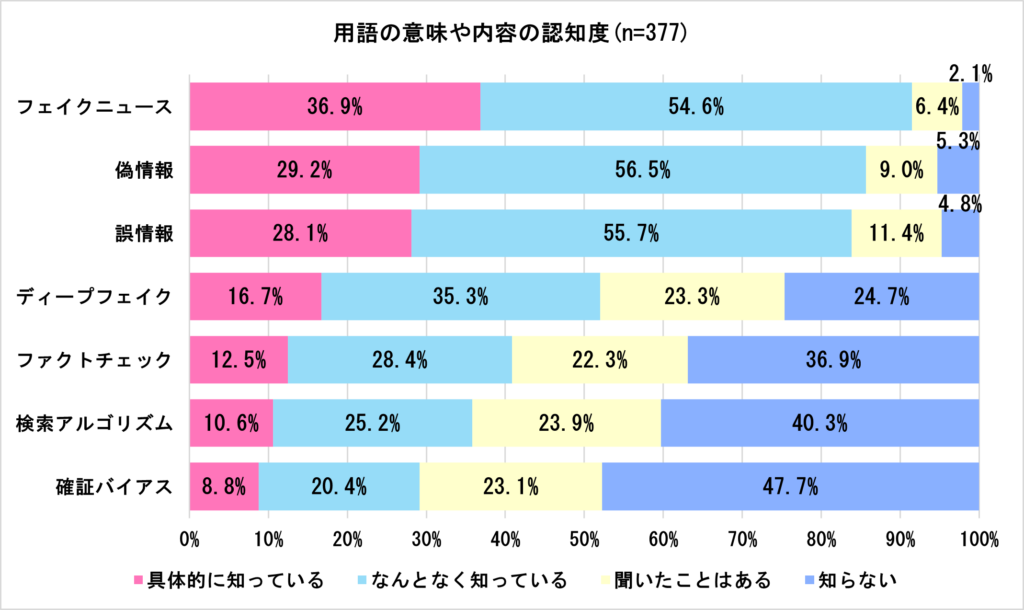

◆用語の認知度は「フェイクニュース」が9割超でトップ、「偽情報」「誤情報」も8割超

偽・誤情報のほか、各用語の認知度について尋ねたところ、「フェイクニュース」の認知度が91.5%で最も高く(「具体的に知っている」36.9%、「なんとなく知っている」54.6%)、「偽情報」や「誤情報」の認知度もそれぞれ8割を超えました(偽情報:「具体的に知っている」29.2%、「なんとなく知っている」56.5%、誤情報:同28.1%、同55.7%)。

一方、「確証バイアス」(知らない47.7%)や「検索アルゴリズム」(知らない40.3%)など、認知度が低い用語も見受けられました。

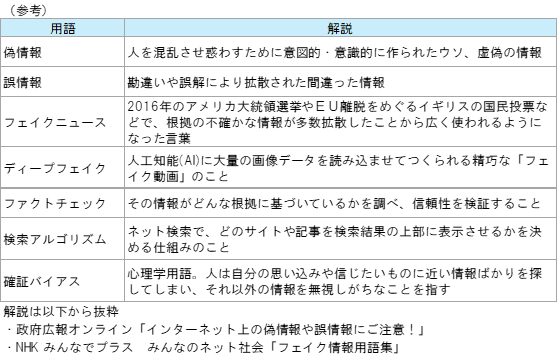

◆疑わしいと思った情報を「(ほぼ)毎日見かける」が約3割

最近1ヶ月の間で、「疑わしい」と思った情報を見かけた頻度について尋ねたところ、「毎日」(8.0%)と「ほぼ毎日」(24.3%)を合わせて3割を超えました。これに「週1~2回」(29.7%)を合わせると、6割超が週に1度以上の頻度で何等かの「疑わしい」情報を見かけたと回答しています。一方、「ほとんど見かけていない」との回答も2割近く(18.0%)ありました。

<ここからの設問は、前問で「ほとんど見かけていない」と回答した人以外にお尋ねしました。>

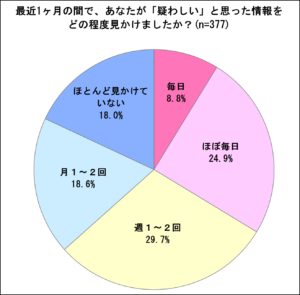

◆見かけた場所は「ネットニュース」が約5割でトップ

「疑わしい」と思った情報をどこで見かけたかを複数回答で尋ねたところ、「ネットニュース」が52.1%で最も多く、次いで「受信メール」(47.6%)、「SNS」(34.6%)となりました。また、「その他」の回答には「電話(非通知電話含む)」が比較的多く寄せられました。

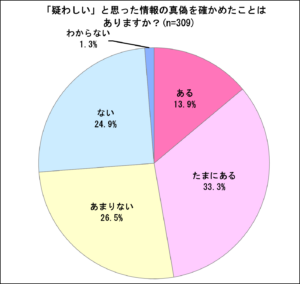

◆真偽を確かめたことが「ある」と「ない」は半々で拮抗

「疑わしい」と思った情報の真偽を確かめたことはあるかを尋ねたところ、「ある」(13.9%)、「たまにある」(33.3%)は合わせて47.2%でした。一方で「ない」(24.9%)と「あまりない」(26.5%)を合わせて51.4%となっており、確かめたことが「ある」と「ない」が拮抗しています。

「疑わしい」と思う情報を見かけるものの、その真偽を確かめるには至らない人が比較的多いようです。

<ここからの設問は、前問で「ある」「たまにある」と回答した人にお尋ねしました。>

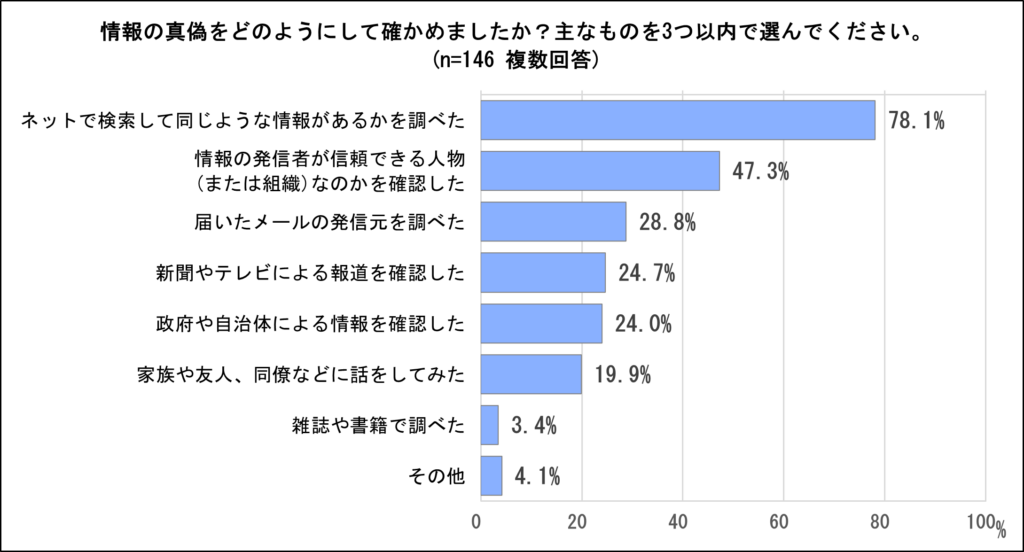

◆真偽を確かめる方法は「ネットで検索して同じような情報があるかを調べた」が抜きん出る

情報の真偽をどのようにして確かめたかを複数回答で尋ねたところ、「ネットで検索して同じような情報があるかを調べた」(78.1%)との回答が8割近くと抜きん出ています。次いで「情報の発信者が信頼できる人物(または組織)なのかを確認した」(47.3%)、「届いたメールの発信元を調べた」(28.8%)となっています。

<ここからの設問は全員にお尋ねしました。>

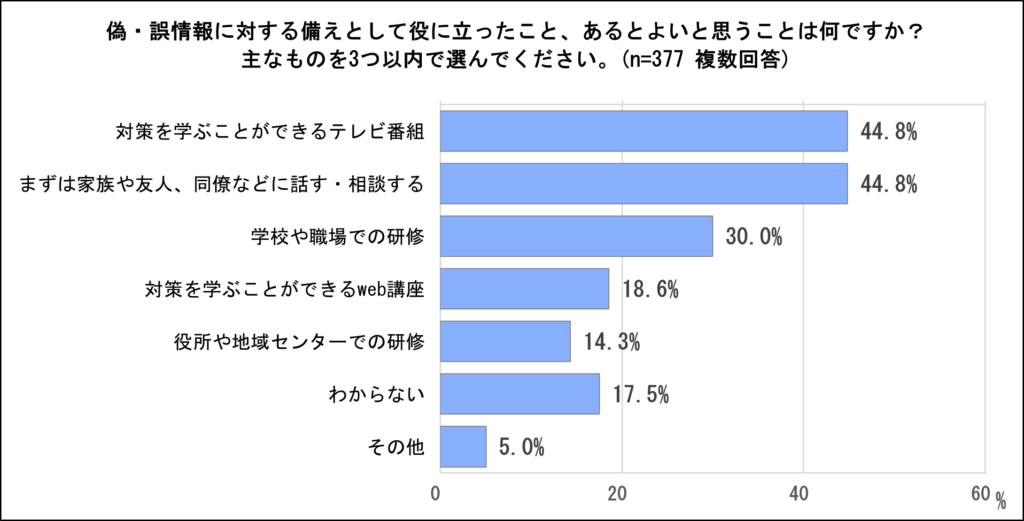

◆偽・誤情報に対する備えは「学びのテレビ番組」と「家族・友人等に相談」が同率でトップ

偽・誤情報に対する備えとして役に立ったこと、あるとよいと思うことを複数回答で尋ねたところ、「対策を学ぶことができるテレビ番組」と「まずは家族や友人、同僚などに話す・相談する」が同率44.8%でトップとなりました。

また「学校や職場での研修」が30.0%となったほか、「その他」の回答の中には「義務教育課程で教えてほしい」、「未就学~大学まで科目として教える」といった声も寄せられており、教育面でしっかりと対策を講じてほしいというニーズが高いことがうかがえます。

◆自由コメント

【「偽・誤情報」についてひとこと】

自己の判断力を高める必要性や自己防衛との意見が多い中、情報発信に関する規制や義務化を求める意見も寄せられました。

〇情報リテラシーを高めることが重要だと思います。(雲仙市、50歳代、男性)

〇子供達が惑わされないようにきちんと教えていきたい。(佐世保市、50歳代、女性)

〇SNSですぐに拡散してしまう時代なので、自分で判断できる力を身につけることが一番の自衛になると思う。(佐世保市、20歳代、女性)

〇故意に偽情報を発信するなどして他人をおとしめる、不安を煽る行為をする人間の心理が理解できない。お互いを思いやり支え合うことのできる社会にするために何が必要なのか知りたい。(佐世保市、40歳代、女性)

〇ドメイン名は必ず確認する。(長崎市、60歳代、男性)

〇SNSで流れてくるプロモーションは、基本的にすべて偽情報だと思っているので読みません。(長崎市、50歳代、女性)

〇毎日詐欺メールが来て面倒。だいぶん減ったがアドレスやドメインで拒否し続けても新しいのが来る。(長崎市、60歳代、男性)

〇騙されないようにと心がけているが、心配。(長崎市、40歳代、女性)

〇みんなが当たり前に使うアプリなどに堂々と広告として出でくる事もあるので、そういったところに規制をかけれないものなのだろうか。(長崎市、30歳代、男性)

〇ネットやテレビの情報は情報発信側が責任を持ってやるべきと思う。発信前に情報真偽の確認を義務化させるべきと思う。(長崎市、60歳代、女性)

(2025.5.9 村田 聡)