Ⅲ.端島近隣の旧産炭島

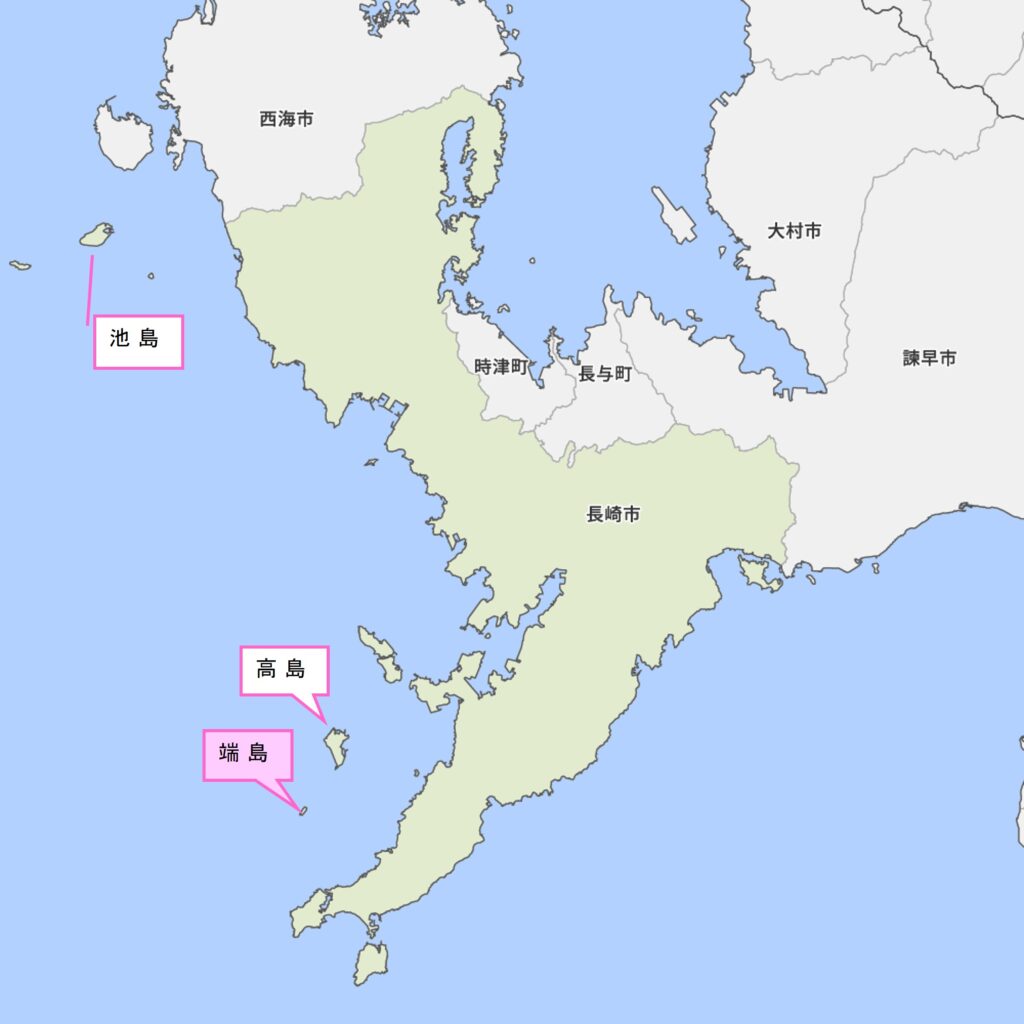

端島の周辺には、同じく石炭を産出していた島が複数ある。そのうち、端島炭鉱ともに世界文化遺産に認定された“北渓井坑”※の跡がある高島(1986年閉山)と、九州で最後まで石炭を産出していた池島(2001年閉山)は、端島と異なり無人島にはならなかったものの、炭鉱閉山に伴い人口が急減、交流人口の拡大に取り組んでいる。

※蒸気機関を用いたわが国初の近代洋式立坑

1.高島

石炭の利益で膨大な富を築き事業を拡大していった現在の三菱グループにとって、高島は同社発祥の地とされている。この島には高速船が1日8便就航しており、長崎市までおよそ35分と、案外市街地に近い。

島にはコバルトブルーの海が広がる高島海水浴場をはじめ、複数の観光素材があるが、天候に左右されることや季節的要素から、人々が通年で訪れる素材としては物足りない。また、2015年の世界遺産認定時には観光客の大幅増が期待されたものの、その遺産が“ポツンと残る旧抗口”のみであることから、他の構成資産と比較するとインパクトが弱く、また、観光客数の把握も難しい。そこで、閉山から2年後の1988年に旧高島町が設置した高島石炭資料館の利用者数を見てみた(図表7)。

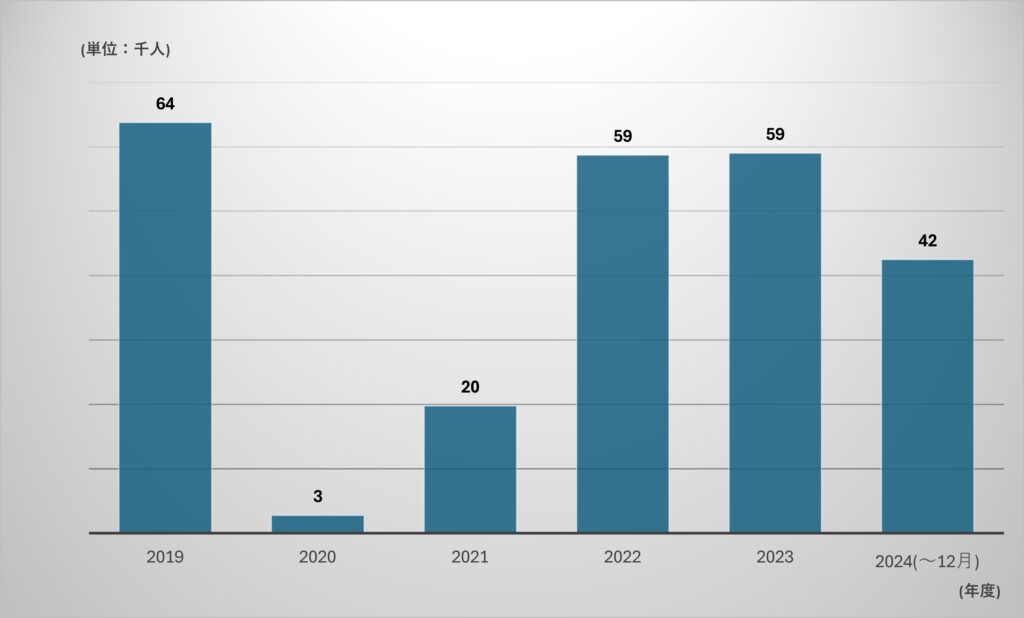

【図表7】高島石炭資料館利用者数

長崎県の観光統計によると、2000年代における旧高島町の観光客数は、2005年の長崎市に編入合併までの5年間で、平均3万3千人超であった。

一方、同資料館におけるここ5年度の利用者数をみると、コロナ禍だった2020、21年度を除く23年度まで3年間の平均は6万人を超えており、24年度もこのまま推移すると5万6千人超と、旧町時代の観光客数を上回る利用者数となっている。これは軍艦島上陸観光クルーズ運航会社のなかに資料館の見学を含めている会社があることと、端島に上陸できなかった場合、資料館に立ち寄る会社があることが影響しているものと思われる。

2. 池島

池島は、高島と端島から少し離れた北方海上に位置しており、高島と同様、2005年に長崎市に編入されている(旧外海町)。この島では坑内体験ツアー(図表8)が行われているが、これは2011年10月の閉山10周年記念イベント「ステップUP池島まつり」における“トロッコ電車で炭鉱体験”が始まりとなった。この取組みは、炭鉱跡を管理している三井松島リソーシス株式会社の協力のもと、長崎市が25人乗りバッテリー式電動トロッコを導入して行われている。

【図表8】池島炭鉱坑内体験ツアー参加者数

当ツアーは、2015年の端島・高島両炭鉱の世界遺産認定を受けて、利用客が7,500人近くまで急伸し、以降、2019年のコロナ禍前までの4年間で、平均5千人近くが利用した。

3.高島と池島の課題

現状、高島の石炭資料館を訪れているのは軍艦島上陸観光クルーズ客が主となっている。彼らは資料館を見学した後、そのまま船に戻るために、島内を散策して食事をするなど、島の経済に直接的な影響を及ぼさない。高島と端島とはおよそ4.5km、船で10分程度しか離れておらず、同じ世界遺産の島として互いを絡めた観光コースが有効だと思えるが、既述の通り現在、端島への上陸クルーズは過密状態のため時間がなく、高島への上陸時間が全く取れないのが現状である。もし、高島への上陸時間を充実させた端島上陸ツアーを行おうとすると、1日2回行っている現ツアーを1回に減らさないと対応が難しいだろう。

一方、池島は、国内で唯一となる本物の炭鉱坑内体験が可能な施設であることから、端島観光やハウステンボス観光などとともに、県外からの宿泊を伴うツアーにも組み込まれている。もっとも、その参加者数をみると、2023年は3,500人を超えてはいるが、コロナ禍前にはまだ回復しておらず、その特性を生かしたさらなる取組み・アピールが期待される。

おわりにかえて

軍艦島上陸観光クルーズの運行業者が所有する船の定員は計750人程であり、1日2回の運行で1,500人近くを端島に送客できる。しかしながら、実際の運航では人数に余裕を持たせて、1日計1,000人程を送客している。ところが、船のメンテナンス期間における運休や、台風による上陸禁止などもあり、この15年間の上陸者数をみると、年間30万人弱の送客が上限のようだ。物理的にこれ以上送客を増やすことはできないのである。

端島単体の集客数は、年間70万人超を集めるグラバー園や原爆資料館には及ばないものの、島を訪れる観光客を長崎観光=経済への貢献にどう導いていくのかが求められる。前出の株式会社ユニバーサルワーカーズ・久遠社長は「端島観光の本質は、軍艦島を目的に長崎を訪れる人々をどうやって他の観光、例えば「食」などに取り込んでお金を落としてもらえるのか、端島から帰ってきて船を降りてからがポイントになる」と語る。そして、同じ旧産炭島で世界遺産がある高島、池島の魅せ方次第では、端島の観光客を経済波及効果が高い宿泊客として長崎に滞在してもらう、あるいはリピート客となってもらえる可能性も高まる。

端島には、台風の襲来が最も危惧される。特に1991年の台風19号では、南部の護岸や桟橋なども壊れた上に、建物の崩壊も一気に進行した。本稿Ⅱに記載の通り、長崎市では計画を立ててその保全に努めているが、近年の台風は大型かつ強力になってきており、いつまで今の島姿を維持できるのか、上陸観光が継続できるのかなどについては誰も予測できない。観光客が上陸に使用している三代目の桟橋「ドルフィン桟橋」も、初代と二代目は台風で流失しており、この三代目も既に築60年以上が経過しているなど、将来は“軍艦島”という観光施設が失われるかもしれない、という覚悟も求められる。

崩壊が進むわが国初の鉄筋コンクリートアパート 30号棟(写真提供:長崎市)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

唯一無二の存在感を放つ“軍艦島”こと端島は、2012年に世界的知名度のある映画007シリーズの疑似舞台となり、2015年には世界遺産に認定、また、昨年もTBSドラマ・日曜劇場の舞台となるなど、その知名度は長崎観光のなかでも上位にあることは間違いない。上陸観光解禁から15年が経過した端島が今後も新鮮味を保ち続けるためにも、定期的にドラマや映画、CMなどの舞台となることは有効であると思われ、人に訪れてもらうことが保全費用の捻出にもつながる(端島の上陸見学には、長崎市への施設利用料が発生する)。安全面を優先させつつ、メディアなどに対して積極的にアピールすることも必要ではないだろうか。

そして、建物群がよく見えない現在の上陸見学コースとは反対側、桟橋から学校グラウンドまでの新たな見学コースを整備することで、せめて学校や教員社宅などは近くに見えるようにしたいものである。これにより、現在の見学コースに飽きた人のリピート訪問も期待できる。これに加えて、モニターツアーで実施された富裕層向け高額住居エリア見学を常時組み込むことで、さらに盛況となるのではないだろうか。

誤解を恐れずに言えば、端島が観光施設として機能しているのは世界遺産の炭鉱跡や明治期の護岸ではなく、独特の島姿を形作っている建物群にある。これから先15年~20年の端島観光は、保護義務のある世界遺産のコアゾーンはもとより、バッファーゾーンにある人々の営みの跡がうかがえる建物群をどこまで保存、維持できるのかにかかっている。

(2025.4. 2 杉本 士郎)