~リサチャン★レポート~

2025年8月に総務省がまとめた住民基本台帳に基づく人口統計によると、25年1月1日時点の日本に住む定住外国人は過去最多の367万7,463人となりました。このうち、県内に住む定住外国人の数は、前年比15.9%増の1万5,434人となっており、年々その存在感が増しています。

さらに、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計では、2070年に日本の総人口は約8,700万人まで減少し、そのうち約939万人(全体の約1割)が外国人になると見込まれています。

こうした背景を踏まえ、今回は長崎県内における定住外国人と多文化共生の現状や課題などについてリサーチしました。

| 調査方法 : 長崎県内に居住する18歳以上男女をモニターとするwebアンケートサイト「リサチャン」で実施 調査期間 : 2025年9月24日(水)~9月30日(火) 回答者数 : 401人 【年齢層】30歳代以下 63人 40歳代 86人 50歳代 136人 60歳代以上 116人 |

※グラフの構成比は、端数処理の関係で合計が100%にならない場合があります。

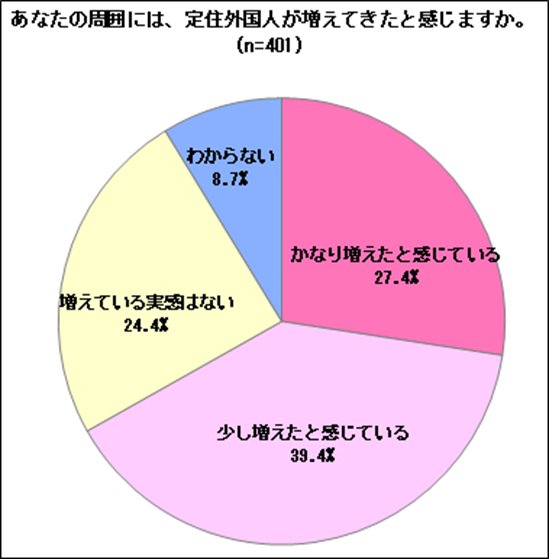

◆およそ2/3が定住外国人が増えたと感じている

はじめに、周囲に定住外国人が増えてきたと感じるか尋ねたところ、「かなり増えたと感じている」と回答した人は27.4%、「少し増えたと感じている」が39.4%でした。この2つを合わせると、全体の約2/3に当たる66.8%が、定住外国人が増えたと感じていることが分かります。

一方、「増えている実感はない」と答えた人は24.4%、「わからない」は8.7%にとどまりました。

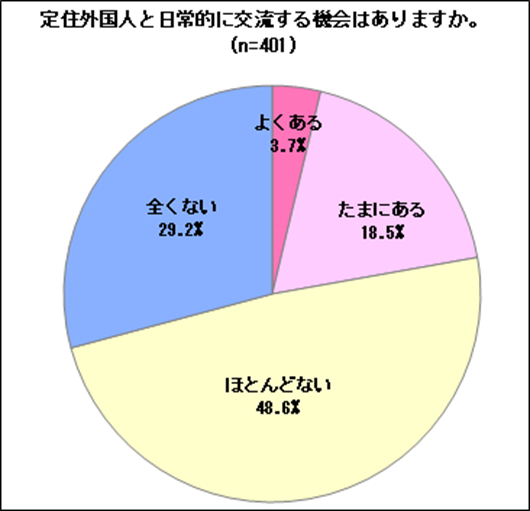

◆定住外国人と日常的に交流する機会があるのは約2割

次に、定住外国人と日常的に交流する機会があるのか尋ねたところ、「よくある」は3.7%、「たまにある」が18.5%でした。これを合わせた『交流の機会がある』との回答は22.2%と約2割にとどまりました。

一方で、「ほとんどない」が48.6%と半数近くを占めており、「全くない」は29.2%となりました。

前問で、定住外国人が増えたと感じている人が全体の2/3を超えていたのに対し、日常的に交流している人は少数にとどまっていることから、認識と実際の関わりとの間に隔たりがあることがうかがえます。

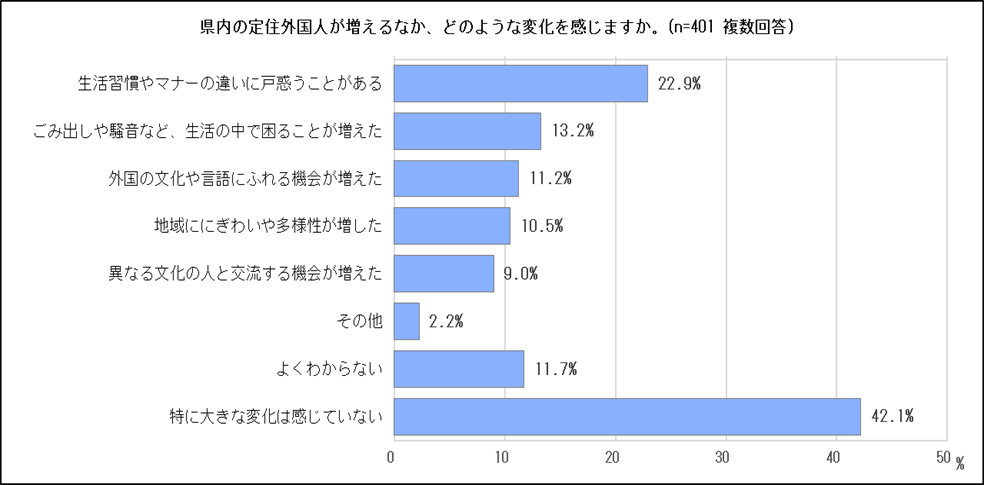

◆2割超が定住外国人が増えるなか、生活習慣やマナーの違いに戸惑うことがある

また、県内の定住外国人が増えるなか、どのような変化を感じているかを複数回答で尋ねたところ、「特に大きな変化は感じていない」が42.1%で最多となりました。また、「よくわからない」と回答した人も11.7%に上りました。

一方で、具体的な変化として、「生活習慣やマナーの違いに戸惑うことがある」が22.9%と最も多く、次いで、「ごみ出しや騒音など、生活の中で困ることが増えた」が13.2%でした。このように生活の中で戸惑いや困りごとを感じているという声があるなか、「外国の文化や言語にふれる機会が増えた」11.2%、「地域ににぎわいや多様性が増した」10.5%と、ポジティブな変化を挙げる声も見られました。

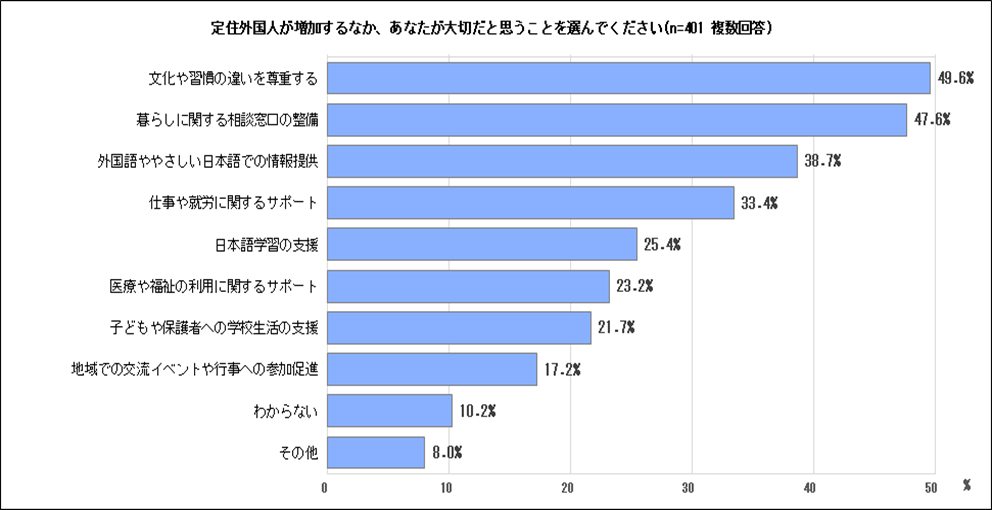

◆「文化や習慣の違いを尊重する」と「暮らしに関する相談窓口の整備」が約半数

定住外国人が増加するなか、あなたが大切だと思うことについて複数回答で尋ねたところ、「文化や習慣の違いを尊重する」(49.6%)と「暮らしに関する相談窓口の整備」(47.6%)がともに半数近くとなりました。次いで、「外国語ややさしい日本語での情報提供」38.7%、「仕事や就労に関するサポート」33.4%となっています。これらの結果から、多くの人が文化的な相互理解とともに、生活面での具体的な支援等が大切だと感じていることがうかがえます。

◆約4割が「多文化が共生する地域」について、まだ身近には感じていない

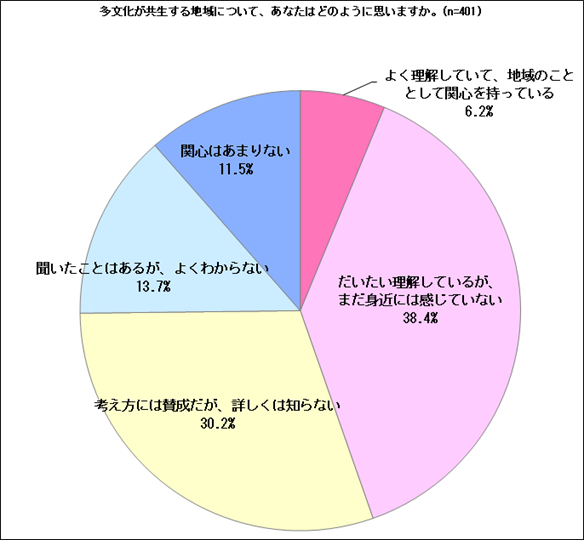

多文化共生とは、文化や国籍の違いを持つ人々が、互いの価値観や暮らしを尊重しながら、安心して共に暮らしていける社会を目指す考え方を指します。

そこで、多文化が共生する地域についてどのように思うか尋ねたところ、「よく理解していて、地域のこととして関心を持っている」は6.2%にとどまりました。

一方、最も多かったのは、「だいたい理解しているが、まだ身近には感じていない」の38.4%でした。

さらに、「考え方には賛成だが、詳しくは知らない」30.2%、「聞いたことはあるが、よくわからない」13.7%、「関心はあまりない」11.5%という結果でした。

◆自由コメント

【定住外国人の増加や多文化共生について、ひとこと】

多くの方が、文化や価値観の違いを理解し合うことの大切さを感じる一方で、共生のためには相互の歩み寄りや支援体制の整備が必要との声が寄せられました。お互いを知る機会や安心して交流できる場の重要性も改めて浮き彫りとなりました。

〇外国人の良さをあまり感じられないため、交流の場が欲しいです。(諫早市、20歳代、女性)

〇「日本」というアイデンティティは大切にしながらの共生でないと、受け入れる側が疲弊してしまうような気がします。(諫早市、30歳代、女性)

〇文化の違いを理解することが大切だと思う。(西海市、40歳代、男性)

〇いろんな文化が交わり、知らなかった文化に触れることは良いこと。しかしここは日本である以上、定住外国人の方には日本のマナーを学び、モラルある行動を取ってほしいです。(佐世保市、40歳代、女性)

〇お互いの長所や短所を知り、受け入れていくことが重要。(対馬市、40歳代、男性)

〇少子高齢化の日本を支えてくれる人たちに感謝しています。お互いの国の文化や考え方の違いを受け入れ 、同じ地球人として共生していきたいです。(川棚町、50歳代、女性)

〇さまざまな国から来崎されている定住外国人に、長崎の良いところを、母国にPRしてもらい、交流が深まれば良いと思います。(島原市、50歳代、男性)

〇人口激減の日本に、労働力となる外国人が共生するのは有り難いですが(ゴミ出しや騒音など)を解消する為には異文化への相互理解と寛容さが必要になります。まずはお互いを知る機会が多く得られればと思います。(長崎市、60歳代、女性)

〇誰もが安心して暮らせる社会になるといいのかな。外国人にとっても他国の文化を知り、日本の文化を広げればステキな町になりそう。(長崎市、60歳代、女性)

〇生活でのトラブルなどの発生を防ぐ手立てが必要。(大村市、60歳代、女性)

〇日本語に慣れない方もいらっしゃる中ですが、困ったときに誰に相談すればよいか、その窓口がどこにあるのか、外国籍の方への支援は、実は日本人への支援にもつながるのではないかと感じています。(佐世保市、60歳代、女性)

〇受け入れ体制の整備が必要。土地の取得については問題があり検討が必要。(対馬市、70歳代以上、女性)

(2025.10.8 泉 猛)