農業に期待される最も重要な役割は「食料の安定供給」であろう。しかし、わが国において食料自給率は他国比低位の状況が続いており、農業従事者の減少や耕作放棄地の増加など農業生産を持続していくうえで課題が多いのが実情である。そこで、国(農林水産省)は、農業の生産力向上をイノベーションで実現させるため「みどりの食料システム戦略」を策定した。

本稿では、同戦略のなかでうたわれている化学肥料の削減や国内資源の循環利用について、県内における取組状況を紹介したい。

1.肥飼料の自給の状況

(1)高い輸入依存度

わが国の食料自給率は38%(カロリーベース、2023年度)で、先進国において低い水準にある(※)。肥飼料も同様に輸入依存度が高い。

※ 各国の食料自給率は、カナダ204%、オーストラリア233%、アメリカ104%、フランス121%、イギリス58%(2021年、農林水産省HP)。

①肥料

わが国の農業経営において、経営費に占める肥料費の割合は約5~19%。主な化学肥料の原料である尿素(窒素)は輸入割合が約95%(輸入先はマレーシア75%、中国8%など)、りん酸アンモニウムが100%(同、中国73%など)、塩化カリウムも100%(同、カナダ68%など)である。2021年以降、中国における輸出検査の厳格化やロシアによるウクライナ侵略の影響により、肥料原料の輸入が停滞したことを受け、代替国から調達する動きがみられる(2023肥料年度、「肥料をめぐる情勢 2025年4月」、農林水産省)。

②飼料

わが国の畜産における飼料供給割合は、粗飼料が20%、濃厚飼料が80%となっている(※)。飼料が畜産経営コストに占める割合は高く、粗飼料の給与が多い牛で4~5割、濃厚飼料中心の豚・鶏で6~7割となっている。

飼料自給率は、粗飼料が80%、濃厚飼料が13%、全体で27%となっており、とくに濃厚飼料は輸入依存度が高い(2023年度、「飼料をめぐる情勢 2025年3月」、農林水産省)。

※ 粗飼料とは、乾草、サイレージ(牧草や飼料作物をサイロに詰め乳酸発酵させたもの)、稲わらなどで繊維質が多い。濃厚飼料とは、とうもろこし、大豆油かす、こうりゃん(モロコシ)、大麦などで、炭水化物やたんぱく質が多く含まれる。

(2)不安定要素の顕在化

国際紛争(ロシアのウクライナ侵攻など)、災害や気候変動(温暖化、地震、豪雨など)、疫病(コロナ禍など)は、生産力(供給力)の低下を招き、品不足や価格高騰につながる可能性がある。近年、そのような安定調達への懸念が顕在化してきている。

(3)環境負荷の軽減と循環型農業

このような背景から、輸入依存度が高い化学肥料をなるべく削減するとともに、国内にある限られた資源(食料残さや家畜排せつ物の再利用なども含めて)を循環させて有効活用することが望まれる。そのような循環型農業の推進は、環境負荷の軽減、食の安全という時代の要請にこたえることにもつながっていく。

2.肥飼料の安定供給に向けた取組み

(1)みどりの食料システム戦略

農林水産省は、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、2021年5月に「みどりの食料システム戦略」(※)を策定した。

このなかで、「2050年までに輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30%低減する」(中間目標として「2030年までに化学肥料の使用量を20%低減する」)、「耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%(100万ヘクタール)に拡大する」との目標を掲げ、有機物の循環利用や、施肥の効率化・スマート化を推進している。

このうち、有機物の循環利用の面では、堆肥の製造コストの低減と高品質化・ペレット化(粒状にすること)、広域流通を進めることで、農家が堆肥を利用しやすい環境を整えることを目指している。

飼料についても、粗飼料は草地の生産性向上や飼料生産組織の運営強化等を中心に、また、濃厚飼料はエコフィード(※)や飼料用米の利用拡大などによる自給率の向上を図り、2030年度には飼料全体で34%(粗飼料100%、濃厚飼料15%)にすることを目標としている。

※ 「みどりの食料システム戦略」のサイト https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

※ エコフィード(ecofeed)とは、食品製造副産物(焼酎粕、売れ残った食品、食品残さなど)などを利用してつくられた飼料。エコ(eco)と飼料(feed)を合わせた造語。

(2)化学肥料・化学農薬の使用の低減

化学肥料・化学農薬の使用の低減を促す施策としては、たとえば、その使用量を慣行(各地域で一般的に行われている節減対象農薬・化学肥料の使用状況)の5割以上低減する「特別栽培」の推進や、化学肥料・化学農薬の低減などに取り組む「エコファーマー認定制度(県知事認定)」などがあげられる。もっとも、農業関係者だけでなく消費者にも馴染みのあるものといえば有機農業(※)ではないだろうか。

※ 有機農業とは、「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」をいう(農林水産省HP)。

(3)有機農業

有機農業という言葉は相応に知られており一定のファンがいるものと考えられるが、広く普及しているとは言い難いのではないだろうか。その要因として、生産面では、除草などの栽培管理に多くの労力を要するにもかかわらず収量や品質が安定しないことがあげられる。また、「有機」を名乗るには、規定された農薬を3年間使用しないなど厳しい基準があるため、慣行農家(農薬を使用してきた農家)からの転換は簡単ではないという事情もある。

さらに、流通販売面では、そのような目に見えない農家のコスト(手間・時間)に見合った販売価格にならない(価格が高いと消費者が買ってくれない)という現実もある。

そのため、一部の有機農業に思い入れのある人と、そこに集まってくる新規就農者など比較的若い人が取り組んでいることが多く、技術修得や資金、手続き面における支援が必要とされている。

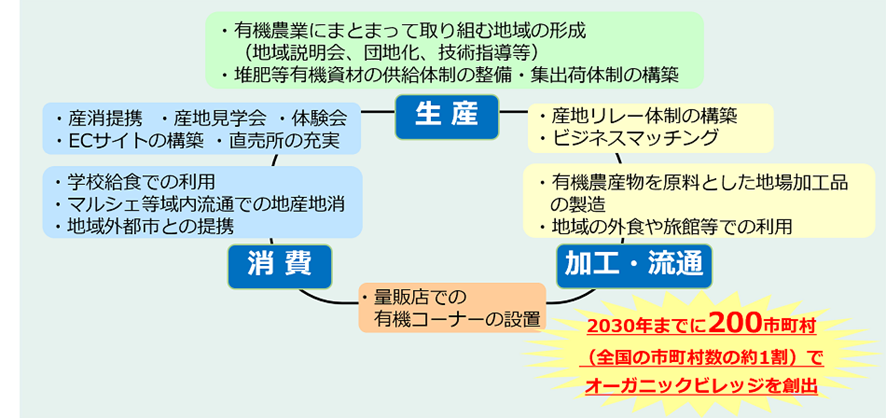

そこで、農林水産省は、みどりの食料システム戦略を踏まえ、オーガニックビレッジの創出に力を入れている。オーガニックビレッジとは、有機農業の生産から消費まで一貫し、農家だけでなくその関連事業者や地域内外の住民を巻き込んだ地域ぐるみの取組みを進める市町村のことをいう。2025年3月時点で129市町村あり、長崎県では、後述するように南島原市と雲仙市が「オーガニックビレッジ」を宣言している。

オーガニックビレッジの概要。

出所:農林水産省HP。

(4)耕畜連携による国内肥飼料の利用拡大

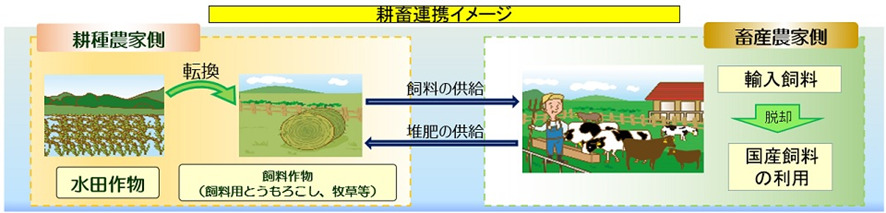

化学肥料を代替するものとして、畜産排せつ物由来の堆肥や下水汚泥など肥料成分を含む資源があげられるが、その利用を進めるには耕畜連携が必要である。耕畜連携とは、畜産農家が生産した堆肥を耕種農家(作物を栽培する農家)が肥料として利用し、耕種農家が生産した飼料作物を畜産農家が飼料として利用するというように、連携して資源を循環させる取組みをいう。農林水産省は、需要、供給の情報を一元的に収集し、HPにおいて閲覧できるようにしている。

耕畜連携のイメージ。

出所:農林水産省HP。

3.県内における肥飼料資源の利用事例

(1)廃石膏型の肥料化 ~波佐見陶磁器工業協同組合・波佐見町観光協会・波佐見町ほか(波佐見町)~

波佐見焼の製造工程において使用される石膏型は、劣化すると処分される。近年、その処分方法が課題となっていたが、これを肥料としてリサイクルすることに成功した。さらには、その肥料により栽培した米を使って土産品も開発されている。

①課題となっていた廃石膏型の処分

石膏型は、100回から200回程度使用すると吸水性の低下や摩耗などの理由から廃棄処分される(町の試算では年間700トン程度)。しかし、様々な理由から2017年に県内の最終処分場への排出が困難となったため、行き場を失った石膏型が町内外に山積みされ景観を損ねる状態となっていた。

②肥料化

そこで浮上したのが肥料化である。石膏の成分は硫酸カルシウム(CaSO4)で硫黄分とカルシウム分を含むことから、石膏由来の肥料がすでに市場で販売されていた。町や外部専門家、長崎県(長崎県窯業技術センター、長崎県農林技術開発センター)、県内の産業廃棄物処理業者などが協力し実証研究を重ねた。農家や窯業事業者の間にはその効果や必要性について疑問視する声もあったが、徐々に理解を得られるようになっていった。当初は土壌改良剤として利用されていたが、2023年に「波佐見のめぐみ」の名称で農林水産省への肥料登録が実現。焼き物の製造工程で出た石膏由来の副産肥料としては全国初の登録事例であった。

③土産品の開発

「波佐見のめぐみ」を使用して収穫した主食用米には「八三三米(はさみまい)」と名づけ、ブランド化を目指している。また、米粉専用米を町内で製粉・加工した米粉クッキーを波佐見焼の陶箱に詰めた「波佐見陶箱クッキー」を土産品として開発した。この陶箱をつくった石膏型もまた肥料化される。波佐見町観光協会の窓口やウェブショップ、ふるさと納税の返礼品としても好評で、続いて開発された「波佐見陶箱ポン菓子ショコラ」も長崎県特産品新作展で最優秀賞を受賞するなど注目されている。

行き場を失った石膏型の山。出所:波佐見町。

波佐見陶箱クッキー。出所:波佐見町(当社が一部加工)。

④半農半陶のまちの地域内循環

窯業事業者にとっては、廃石膏型を県外で埋立処理するより費用を削減でき、景観も改善されるというだけでなく、リサイクルに取り組む焼き物の産地としてブランドイメージの向上につながることが期待される。また、農家にとってもこの肥料を使用した田畑で収穫された産物がブランド化されれば収入安定につながっていく。

半農半陶のまち波佐見において、窯業という基幹産業が抱える課題に対して、地域が連携してもうひとつの基幹産業である農業に生かすという地域内循環の取組みが評価され、2023年度に総務省の「ふるさとづくり大賞」で優秀賞(総務大臣表彰)を受賞した。

ただし、まだこの取組みは緒に就いたばかりであり、町内における認知度や利用実績はさほど大きくない。軌道に乗せていくには、この取組みの必要性やメリットを関係者に周知していくことが必要であろう。

(2)焼酎粕の飼料利用 ~壱岐酒造協同組合ほか(壱岐市)~

壱岐焼酎は、世界貿易機関(WTO)から地理的表示の産地指定を受けた世界のブランドであり、地域を代表する特産品である。その焼酎の製造過程で発生する焼酎粕を、こちらも壱岐を代表する特産品である壱岐牛などの畜産農家の飼料として利用するエコフィードの取組みが業界として行われている。

①取組みの経緯

焼酎粕は、焼酎の製造過程においてアルコール発酵したもろみを蒸溜した後に残る液体である。以前、焼酎粕は海洋投棄されていたが、ロンドン条約により海洋投棄が禁止されるにあたり(※)、その栄養価に着目して飼料化が検討され、2010年から本格的に給与が開始された。

※ ロンドン条約(1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約)の1996年の議定書。日本は2007年10月に締結。

②農家へ焼酎粕を提供する仕組み

この取組みには、壱岐市内の7つの酒蔵で組織する壱岐酒造協同組合(以下、組合)が中心的役割を担っている。

取組みの概要は、畜産農家が組合に焼酎粕の必要量を連絡→組合が運送業者に連絡→運送業者が各酒蔵の焼酎粕を収集→運送業者が農家に運搬→農家が飼料として利用、という流れとなる。

酒蔵のひとつである有限会社山の守酒造場(山内昭人社長、壱岐市郷ノ浦町)の場合、焼酎粕を地下タンクに溜め、腐敗を避けるために加熱処理を行う。1日2回、運送会社が焼酎粕専用車両のバキュームで吸引し、農家に運送する。

一方、農家では、他の飼料に焼酎粕を染み込ませるような状態で給与する。クエン酸を多く含むため給与する量には注意する必要がある。焼酎粕は安価で農家に供給されており、他の飼料が削減される分、コストが低減されている。

③排出量と農家への供給の状況

焼酎の生産量に応じて焼酎粕の排出量も変わってくるため年によって増減があり、1年の間でも、多くの蔵が仕込み作業を行う2~5月が他の月に比べて排出量が多い。

焼酎粕の排出量と供給先をみると、2016年度の排出量は2,272トン。供給先は、畜産農家が5割近く、島外搬出が4割弱、壱岐市の自給肥料供給センターが1割強であった。

ここ数年は、3割台後半から4割台が農家に供給されていたが、活用する農家の減少もあり2024年度はやや減少し、1,860トンのうち約3割強が19戸の農家に供給されている。その他は、島外搬出が1割強、壱岐市の自給肥料供給センターが6割弱となっている。

④地域内の耕畜連携

酒蔵にとっては処理コストの削減につながり、農家にとっても飼料コストが削減されることに加えて、牛の食いつきがよく毛並みも良くなったという効果がみられる。耕畜連携により、廃酸(※)となるはずの地域の資源を有効活用することで、飼料の自給率を向上させることにもつながっている。独自の地域内循環型農業として注目される取組みである。

※ 廃酸とは、産業活動で排出された酸性の液状の廃棄物。

焼酎の製造工程。出所:山の守酒造場。

焼酎粕。出所:当社撮影。

(3)耕作放棄地を利用した放牧 ~石原放牧部会(平戸市生月町)~

放牧は、飼養管理の省力化や飼料のコスト削減策のひとつとして各地で行われており、平戸市生月町においても以前より共同牧野を中心に放牧を実施している。

その生月町の石原地区では、2012年、近隣畜産農家3戸により石原放牧部会(ながさき西海農業協同組合の部会、川村政幸会長、平戸市生月町)を設立、国の交付金事業を活用して3.72ヘクタールの耕作放棄地を利用した放牧を開始し、2020年には13頭の黒毛和種繁殖雌牛を放牧するにいたった。その後も周辺耕作放棄地を利用して放牧面積を拡大中で、現在は約4ヘクタールの土地に10頭前後を放牧している。

牛が自身で歩き回って牧草(粗飼料)を食べることから、農家は濃厚飼料のみ与えればよく、飼料のコストは低減している(※)。また、一般的に、放牧には立地上の制約や周辺住民の理解醸成が課題とされるが、この地域はもともと民家が少なく、海に面した絶壁といえる地形のため臭いが滞留しにくい環境にある。

さらに、牧草を食べること、および蹄で土地が整備されること(蹄耕法といい、斜面などを整地するのに適している)により耕作放棄状態が解消され景観が改善するというメリットがあることから、地域の理解を得られている。周囲を海に囲まれた絶景ということもあり、いまでは、観光PR、自動車CMや映画撮影にも利用されるなど思わぬ効果も生まれている。

※ 農林水産省は、肉用牛繁殖農家の場合、放牧により飼養管理コストが約25%削減されると試算している(「公共牧場・放牧をめぐる情勢 令和7年2月」(農林水産省)。

道路の周辺に放牧場が広がる。出所:当社撮影。

休憩中の牛。周囲が放牧場。この牛舎で濃厚飼料を給与する。出所:当社撮影。

(4)飼料の自家生産と畜産排せつ物の堆肥利用 ~髙田牧場(南島原市)~

株式会社髙田牧場(髙田紳次社長、南島原市有家町)は、雲仙普賢岳の麓で黒毛和牛や褐毛和牛(あか牛)など1,200頭を肥育している牧場である。ここでは、自社の約12ヘクタールの土地で栽培する良質な牧草と、最新設備により独自配合した飼料を牛に与えている。

①自社栽培の牧草、自社所有のTMRセンター(※)

牧場内にある約12ヘクタールの牧草地から採れる牧草は良質の粗飼料となっている。また、2022年にTMRセンターを新設し、牛の生育段階や体調に合わせて独自の飼料配合を可能にしている。

※ TMRセンターとは、粗飼料と濃厚飼料を混ぜ合わせて飼料を配合する設備。

②未利用資源の再利用(エコフィード)

地元きのこ工場の菌床や、熊本県産および長崎県川棚町産のおから、佐賀県産の麦焼酎粕など、本来なら廃棄される資源を飼料として再利用している。同社にとって飼料コストの削減につながるだけでなく、相手方にとっても廃棄物の処理コストの削減につながっている。また、飼料の製造過程で出る廃棄物についても再利用することで、廃棄物ゼロを実現している。

③牛のげっぷを減らす飼料配合

飼料の配合においては、牛のげっぷから排出されるメタンガスを抑制するために、牛が消化しやすいようブレンドした飼料を2~3か月乳酸発酵させたあとに給与する。このような飼料へのこだわりに加えて牛舎環境の整備もあり、牛の病気は減少している。

TMRセンター内。奥の撹拌機で混ぜたものをベルトコンベアーで手前の機械に搬送し、ロール状に梱包する。出所:当社撮影。

配合し実際に牛に与えている飼料。出所:当社撮影。

④牛の排せつ物の堆肥利用

牛の排せつ物は堆肥舎に保管して温度管理を行い、発酵化させ100%堆肥化している。堆肥の約半分は自社牧草地に撒き、残り約半分は近隣の農家に有機堆肥として販売している。なるべく安価で供給することで地域農業に貢献できるものと髙田社長は考えている。また、近隣農家が人手不足にあるため同社が堆肥を撒く作業を請け負うこともある。

TMRセンターをつくってまだ3年であり試行錯誤が続いているが、髙田社長の「国産の餌で純国産の和牛を育てたい」という思いが結実することを期待したい。

(5)オーガニック・ビレッジ宣言 ~南島原市と雲仙市~

前述したように、長崎県内では次の2市が「オーガニックビレッジ」を宣言している。

①南島原市

2008年、南島原市内の生産団体、行政などからなる「南島原市有機農業推進協議会」が設立された。消費者との交流会や栽培技術研修会の開催など、有機農業の普及・促進に取り組み、2022年度からは活動主体を「南島原オーガニック協議会」に移行している。

そのような活動を背景として、南島原市は、2022年度に農業者へのヒアリングやアンケート、他自治体への視察などを経て「南島原市オーガニック農業推進計画」を策定し、「オーガニックビレッジ」を宣言した。

宣言後の活動をいくつかあげてみたい。まず、2023年度に県内で初となる有機野菜を使用した給食を実施した。市内の生産団体からばれいしょ、玉ねぎ、にんじんを買い取り、市内の小中学生約2,900人の給食に提供した。また、2024年度には、無化学農薬・肥料による有機米の試験栽培を行った。このとき収穫された米をブラインドテスト(複数のサンプルを詳細を明かさず評価)したところ、他のサンプルよりも「香りが立ち食欲をそそる」などの高評価を得た。今後は、有機米の生産拡大や学校給食への提供、子どもの農作業体験などを計画している。

一方で、前述のとおり有機農業の普及には課題が多いうえに、前年度は猛暑と病害もあって有機取組面積が大きく減少した。そのため、環境変化に対応できるような地域ぐるみによる支援も必要とされている。

有機野菜を使った学校給食。出所:南島原市。

②雲仙市

雲仙市は、2025年3月に「オーガニックビレッジ」を宣言した。宣言のなかでは、4つの目標として「有機農業の推進」、「環境保全型農業の拡大」、「伝統野菜の継承(※)」、「学校給食への導入」をあげている。

実は、雲仙市は以前から有機農業へのかかわりが深かった。有機農業による在来種野菜の栽培に取り組む先駆的な農家があり、その取組みに共感する農家や消費者、料理人といった人々の間で交流が広がり、有機農業の機運が高まっていた。

在来種野菜とは、種苗会社などから種を買うのではなく、古くからその土地で収穫される野菜から採種して次の世代の野菜を育てるものである。その土地に根づいたものなので、肥料や農薬に頼ることなく栽培ができる。

そのような在来種野菜とそれを使用した「食」への取組みが評価され、雲仙市は「美食都市アワード」(美食都市研究会・雑誌「料理天国」)の第一回目の受賞都市となった。さらには、現在開催中の大阪万国博覧会において、万博国際交流プログラムとして登録され、デンマークを相手国として在来種野菜の魅力を発信していく予定である。有機農業の普及のみならず、地域の農・食文化を柱とした交流人口・関係人口の創出という観点からも注目される取組みといえよう。

※ 伝統野菜とは、その土地で長く栽培されてきた野菜。雲仙では「雲仙こぶ高菜」などがある。

在来種野菜。出所:雲仙市。

ここに紹介した取組みは、まだ緒に就いたばかりのものや試行錯誤しているものもある。また、有機農業のように、かかる手間や時間に見合った収量や収入でなければ普及は進まないという現実的な課題を抱える取組みもある。

しかし、国内に存在する肥飼料資源を利用することは、地道なやり方ではあっても将来にわたる食料の安定供給につながることであり、限られた資源をなるべく循環させようという時代の要請にもこたえるものである。

農業生産に携わる側だけでなく、消費者側もそのような意識を高めることが、農業を持続していく支えになっていくのではないだろうか。

(2025年5月2日 宮崎 繁樹)