わが国では、平成の大合併(1999年から2010年)や少子化により学校の統廃合が進んでいる。地域のシンボル的な存在であった学校がなくなることは、その地域の衰退を招きかねないことから、近年、廃校を有効活用することにより地域の活力を維持再生させようという機運が高まっている。本稿ではそのような取組みを紹介したい。

1.廃校の利用状況

全国の廃校の数や活用状況を「令和6年度 廃校施設利用状況実態調査」(文部科学省、2024年5月1日現在)からみてみよう。

(1)廃校の数の推移および利用状況

①廃校数および利用の有無

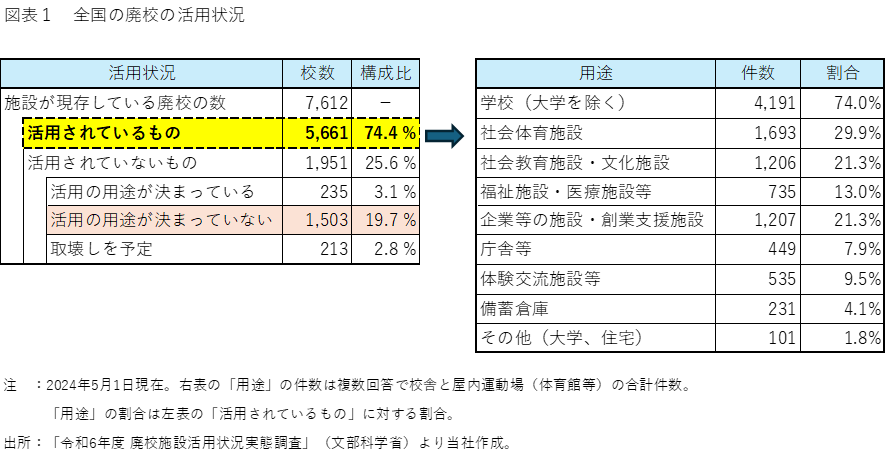

2023年度に全国で廃校になった学校は298校であった。2004年度から2023年度までの20年間をみると、平成の大合併後にあたる2012年度(597校)をピークにおおむね減少傾向にある。ただし、その間に廃校になって現存しているのは7,612校(※)にのぼり、そのうち「活用されているもの」が4分の3(5,661校、74.4%)、「活用されていないもの」が4分の1(1,951校、25.6%)となっている(図表1)。

※ 施設が現存しない廃校も含めると8,850校。そのうち長崎県は185校で47都道府県のうち多い方から19番目。

②主な活用用途

「活用されているもの」を用途別(複数選択)にみると、最も多いのは「学校(大学を除く)」(74.0%)で、これは、設備等がそのまま利用しやすく費用を抑えられることや、転用にかかる手続き等の負担がないことなどによるものと推測される。次に多いのも「社会体育施設」(29.9%)、「社会教育施設・文化施設」(21.3%)という教育関係の用途であるが、産業振興に資する「企業等の施設・創業支援施設」(21.3%)もみられる(図表1)。

③用途が決まっていない理由

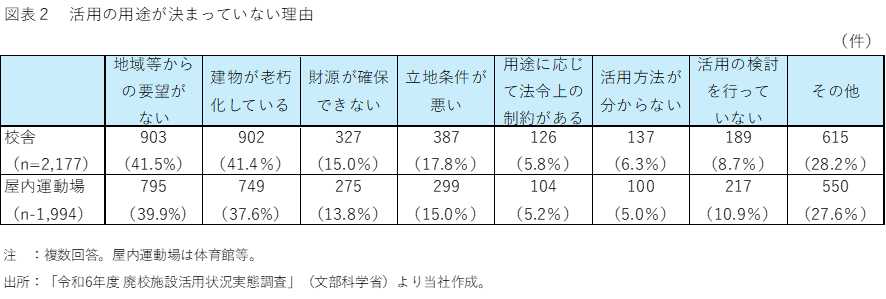

一方、「活用の用途が決まっていない」(19.7%)ものについてその理由(複数選択)をみると、「建物が老朽化している」や「財源が確保できない」などといった障壁が明確なものもあれば、「地域等からの要望がない」や「活用方法が分からない」、「活用の検討を行っていない」といった、検討の余地を残しているものもある(図表1、2)。

(2)利用方法を検討するにあたっての考え方

廃校の利用方法はどのように検討されるのだろうか。一般的には、まず、その自治体の資産として行政や教育、体育、市民交流といった公的・公共的な施設に利用できないかを検討する。それに適さない場合は民間の事業者や団体(以下、事業者等)に委託、貸付ないし譲渡する。その過程において、行政と地域住民の間で意見交換(アンケート、説明会、サウンディングなど)が行われる。事業者等に委託、貸付、譲渡することになった場合は、自治体がホームページや広報誌で公募することが多い。

(3)利用が進む背景

①設備としての利用価値

学校は自治体にとって貴重な財産であり、未利用のままでは維持管理が負担となることから、早く活用することが望ましい。設備としての学校は、地域の誰もが知る立地、静かな環境、まとまったスペースと間仕切られた構造、生活インフラが整備された建物であることから、活用までの準備期間の短縮やコストダウンが見込まれる。リノベーションにより再生できれば利用価値は高いといえるであろう。

②地域の維持・再生

子どもの声にあふれる学校は、活気を感じられる存在である。地域の人口、とくに子どもの数が減るなか、廃校によってさらに地域の活力が衰えることになりかねない。そこに再び明かりを灯すことは、地域に活気を取り戻すことにつながる取組みといえる。

(4)利用が進まない背景

①学校以外に転用するための手続き

国庫補助を受けて整備した公立学校施設を、処分制限期間内に学校以外に転用等する場合には、原則として、補助金相当額の国庫納付等(いわば返納)を条件に文部科学大臣の承認を得る「財産処分手続」が必要となる(※)。

※ 後述するが、現在は緩和措置がとられている。

②改修等の費用負担

廃校を再利用するには大なり小なり改修が必要となる。学校の姿を残そうとするがゆえに工事が必要となるケースもあるだろう。法的な規制も関わってくる。たとえば、都市計画法により用途に制限があるほか、宿泊施設とするには消防法や建築基準法、旅館業法への適合が求められ、そこにも費用と手間が発生する。また、その費用を自治体と事業者等のどちらが負担するのかという問題もある。

③アイデアとノウハウ

活用方法を検討するにあたっては、地域ニーズの把握と、それを実現するためのアイデアやノウハウ~資金調達(補助金など)、事業者等に賃貸、譲渡する場合に運営の形態(業務委託、指定管理など)をどうするか、事業者等をどのように選定するか~が必要になる。

2.国の施策

国(文部科学省)は、2010年度から「~未来につなごう~ みんなの廃校プロジェクト」という施策を進めている。

(1)事例の紹介とマッチング

文部科学省のホームページでは、「廃校施設等活用事例リンク集」として、全国の様々な事例を紹介しており、その地域、学校に合った活用策をみつけるヒントになることが期待される。また、「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」により、全国の廃校の公募情報を集約して紹介することで、「使いたい」事業者等とのマッチングの可能性を広げている。

(2)行政手続きの簡素化・弾力化

国は、財産処分に関する行政手続きを簡素化・弾力化している。たとえば、①国庫補助事業完了後10年以上経過した建物等の無償による財産処分の場合は、相手先を問わず国庫納付金(いわば返納)が不要、②有償の場合でも10年以上経過していれば補助金相当額以上を学校の施設整備の経費に充てることを目的とする基金に積み立てることにより国庫納付金に替えることができるなど、ほとんどのケースにおいて国庫納付金が不要となる。

(3)補助制度

廃校活用に必要な費用の調達にあたっては、国庫補助制度を利用するケースが多い。たとえば、地域スポーツ施設であれば「スポーツ振興くじ助成」(スポーツ庁)、まちづくりに必要な地域交流センターや観光交流センター等の施設であれば「社会資本整備総合交付金」(国土交通省)などがある。

3.事例紹介

(1)長崎県内における活用事例

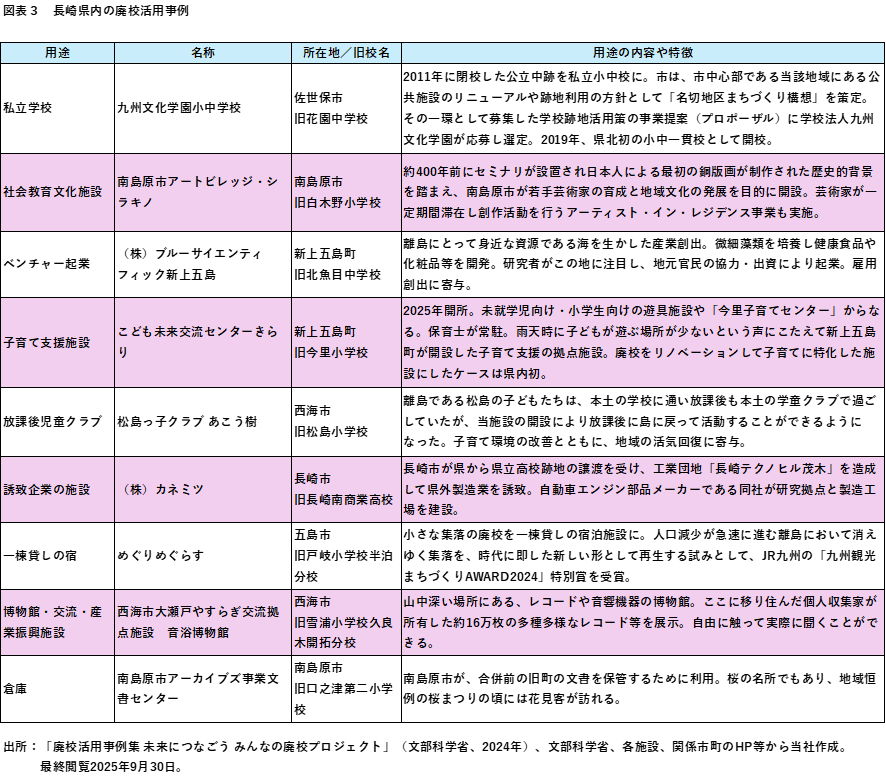

長崎県内における活用事例(図表3)のなかから二つの事例について紹介したい。

【長崎県内の活用事例①】

廃校と地域資源を活かした起業 ~株式会社ブルーサイエンティフィック新上五島~

離島にある廃校を使って創業した企業がある。株式会社ブルーサイエンティフィック新上五島(南松浦郡新上五島町、柴田久直社長、以下、BSCI)は、微細藻類を培養して健康食品や化粧品を開発するベンチャー企業である(※)。BSCIが利用している微細藻類生産施設は、2018年に廃校となった旧北魚目中学校が新上五島町によって改修されたものである。

(※)微細藻類とは、水分中に浮遊している植物プラントン。株(根っこ)は島外のものを使うが、海水は施設の目の前の海から汲み上げて使う。同社は培養、濃縮、乾燥まで行い、その後の抽出、商品化は外注している。

過疎化が進むこの地域としては、雇用を創出して人口減少の抑制につなげたいとの思いがあり、今あるものを生かせないか、という考えから海に着目した。地元有志らによる出資のもと2018年に同社を設立、2021年から事業を開始した。

施設は賃貸契約となっており、同社が施設整備とコンサルタント業務を新上五島町から受託している。学校は教室に分かれているため、作業過程(必要設備)ごとに使用できるという利点がある。屋上は培養施設として使っており、将来的には現在未使用の校庭も使うことを検討している。

従業員10人のうち研究者2人を除く8人全員が地元住民であり、地域の雇用に大きく寄与している。同社の研究者は子どもの見学会や出張授業などを通して事業をまちの人に紹介する活動も行っている。また、旧校舎内には、学校の歴史を物語る写真や子どもたちの作品などを多く掲示している。いずれも学校に対する地域の人の思いを大切にしながら事業を進めたいという姿勢の表れであろう。この取組みが地域を元気づけることを期待したい。

【長崎県内の事例②】

歴史を背景とした芸術文化複合施設 ~南島原市アートビレッジ・シラキノ~

南島原市アートビレッジ・シラキノ(南島原市南有馬町、運営:南島原市)は、明治時代の開校から130年以上の歴史を紡いだ旧白木野小学校が、リノベーションを経て、2018年に芸術文化の発信拠点として生まれ変わった施設である。

南島原市は、約430年前にセミナリヨ(※)の地で日本初の銅版画が日本人の手によって制作された歴史を持つことから、「セミナリヨ現代版画展」という全国公募のコンクールを行っている。そこで集まった作品の保管・展示場所が必要になってきたことが、当施設の検討を始めるきっかけとなった。市は自治会向けの説明会を開催して活用策を提示し、地域住民も「建物を活用して人が集まる施設にしてほしい」という思いから計画に理解を示した。また、同校が平和祈念像の作者である北村西望氏の出身校であることも決定要因となった。

※ セミナリヨとは、キリスト教の修道士育成のための初等教育機関。

総事業費は57百万円(うち国費25百万円、地方創生事業債23百万円)。施設内には、3階に銅版画、リトグラフ、木版画、シルクスクリーンに対応した本格的な版画工房・アトリエが設けられ、2階には滞在制作のための宿泊施設、そして1階には銅版画の刷り工房と2つのギャラリーが備えられており、滞在制作から作品発表までを視野に入れた充実した設備が整っている。施設には常駐のエデュケーターが配置されており、企画展や講座などの教育プログラムを通じて、作品の魅力や制作の楽しさを伝えている。

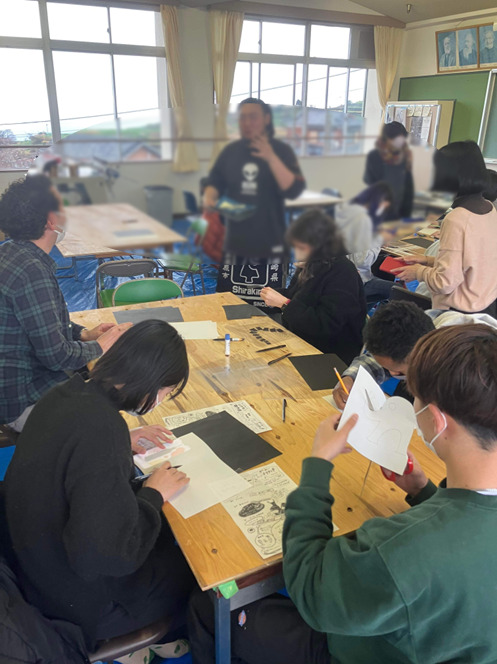

ここでは、毎年2回(夏と冬の2ヶ月間)、国内外から若手芸術家を招聘するアーティスト・イン・レジデンス(AIR)事業を実施している。制作場所と補助金を提供し、地域社会との文化交流を深めることで、この地から新たな芸術表現が生まれることを目指している。

来館者数はここ数年2千人前後で推移しており、認知度も高まってきている。今後も文化の継承や人材育成の拠点として、存在感が増していくことであろう。

4.他県の事例紹介

他県においても、その地域の特性を生かした様々な利用事例がある(図表4)。そのなかから、卓越したアイデアと工夫で廃校を人気スポットにした事例をひとつ紹介したい。

廃校を水族館に ~むろと廃校水族館~

<誕生までの経緯>

「むろと廃校水族館」(高知県室戸市、若月元樹館長)は名前のとおり、廃校の校舎やプールを利用した水族館である。

2001年から休校(2006年廃校)していた旧椎名小学校の利用方法を室戸市が公募したところ、NPO法人 日本ウミガメ協議会(大阪府枚方市、松沢慶将会長、以下、協議会)が水族館としての利用を提案。地域住民・団体や行政による検討を経て、2018年に協議会が指定管理者として運営を開始した。

協議会はもともと同地でウミガメの研究をしており、収集物や標本等を保管する場所を探していたところ、この話に出会い、手を挙げた。若月館長によると、地元漁師との信頼関係が築けていたことや、明るい県民性に惹かれたことも大きかったとのことである。‘ 行動する ’ 自治体職員の存在もあり、当初の設備費用約5.5億円に国・県・市の補助を得た。

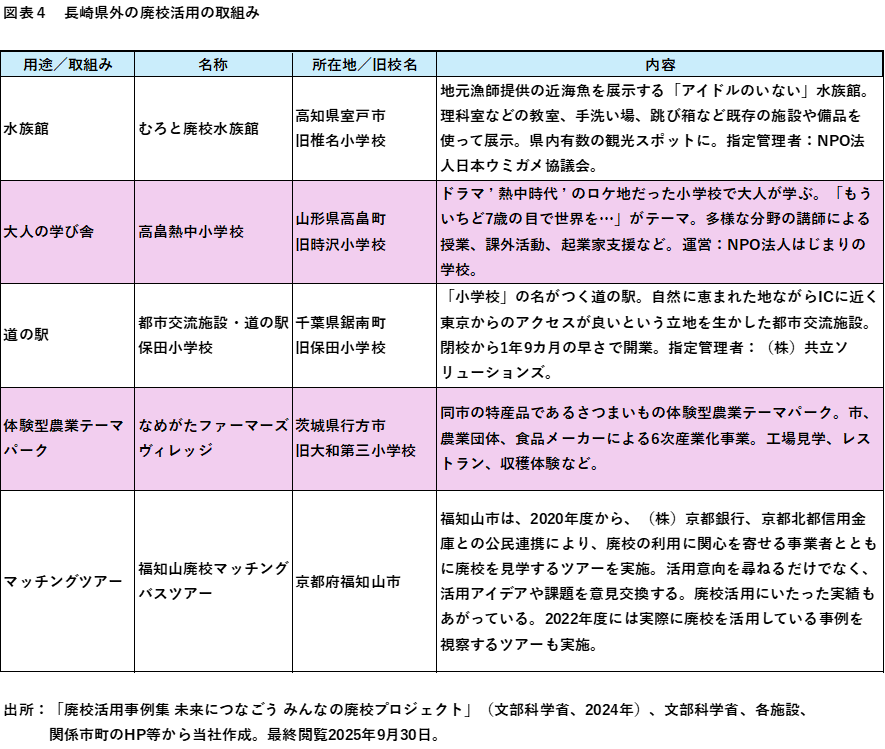

_IMG_2025-09-12-12-26-40-539-1024x768.jpg)

<「廃校」と名のつく水族館>

この水族館の特徴はいくつもあるが、まず珍しいのは、「廃校」という名称であろう(※)。この名称にするには自治体や地域住民から反対の声があったが、「廃校だからしょぼいと思ってもらえる」、「注目してもらえる」という館長のこだわりがあった。また、「水族館」と名乗ることで一定の集客を見込むことができると考えた。

※ 正式名称は「室戸市海洋生物飼育展示施設むろと海の学校」だが、博物館登録は「むろと廃校水族館」。

<キャッチフレーズは「アイドルのいない水族館」>

展示されている約100種類、2000匹以上の魚は、地元漁師の網にかかった規格外や売れない魚である。館のスタッフが毎日漁師のもとに出向き、ほとんど無料で ‘ 仕入れ ’ している。だから、ボラのようなごく普通の魚が大きな水槽で泳いでいる。

魚の体内から出てきたレジ袋や釣り針などの「ゴミ」も展示してある。海にあるものとしてゴミも展示しないと不自然だという考えからだが、その解説板に説教臭いコメントはない。ほかにも、どの水族館でも当たり前に見られ入手や飼育にコストや手間がかかるクラゲやカワウソはわざわざ飼わない(もしニホンカワウソが保護された場合には飼育する可能性はある)、などのこだわりがある。

その代わり、展示のキャッチコピーは、「サバらしい日々」、「いつでも参観日」、「ブリです。定置網から来ました」、魚の入れ替えで空きとなった水槽には「クラス替え中」などユニークである。

高知県内には他に2つ水族館があるが、どちらともタイプが異なるため競合していない。

<学校であることを生かす工夫>

この水族館は、学校であることをうまく利用している。まず入口そばにある旧椎名小学校の記念碑は、実は飲み物の自動販売機である。「営業時間」ではなく「始業時間・下校時間」、「入場」ではなく「出席」と呼ぶ。仕切られた部屋(教室)がたくさんあることを生かしてテーマごとに展示しており、理科室は解剖体験に、家庭科室は料理に、さらに、跳び箱や手洗い場を水槽にするなど楽しい仕掛けがあちらこちらにみられる。階段や踊り場、廊下も展示スペースであり、25mと10mのプールにはウミガメやサメが泳いでいる。

<身の丈にあったローコスト運営>

水族館が指定管理者として自治体から受ける管理委託料は「0円」である。その理由を探りに各地の自治体・議員団が視察に訪れる。

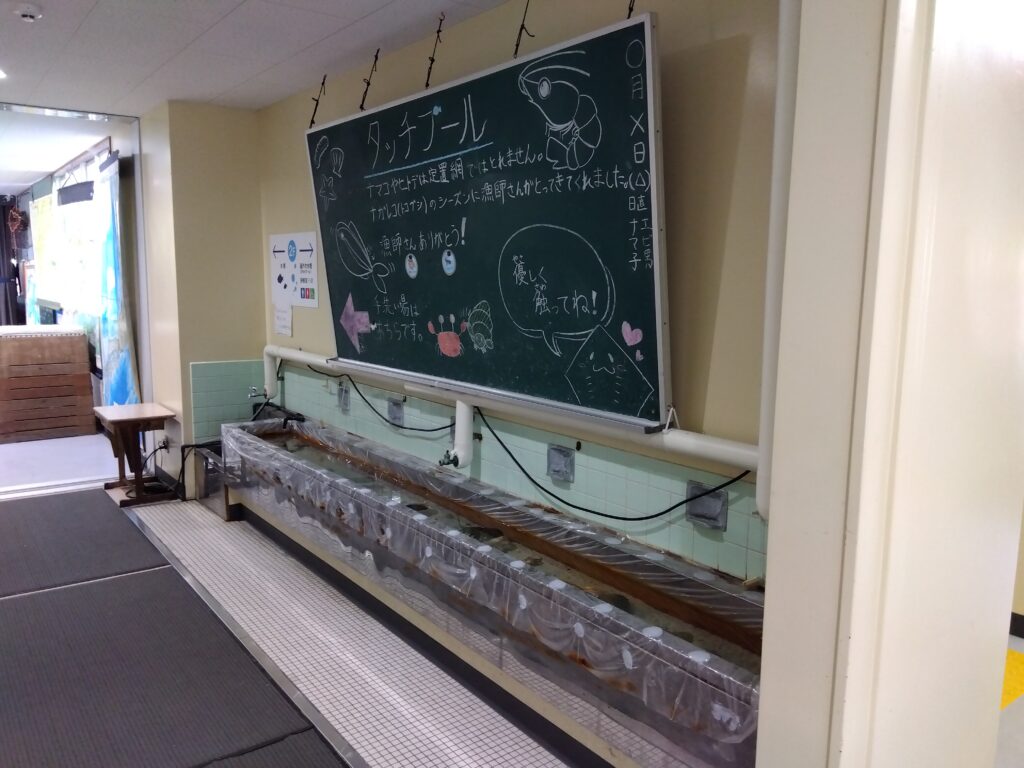

支出面では、魚をほぼ無料で仕入れていることがローコストに寄与している。もっとも、水族館という特性上、管理費、とくに電気代の負担は大きく、一定基準以下の設備改修費用も協議会が負担する。そのためいろいろとコスト軽減の工夫をしている。たとえば、手間がかかるためホームページは開設しておらず(X=旧ツイッターのみ)、チラシやポスターも作っていない。

また、「飼育員らくらくシステム」と称し、「水槽についた水滴を飼育員の代わりにふいてください!! お願いします!!!!!」と掲示してタオルを配置している。飼育員の手間が省けるだけでなく、利用者にとってはある意味、飼育体験にもなる。

売上の中心となるのは、入場料とグッズ売上げ、各種体験(餌やり、プール掃除など)の利用料である。「購買」(売店)には、地域の商店とコラボした食品やオリジナルぬいぐるみなどが並んでいるほか、室戸のブリと一緒に写真が撮れるプリクラならぬ「ぶりクラ」など、ユニークな工夫がなされている。支払い手段は現金のみで、しかも1,000円や500円など区切りのよい価格設定にして精算の手間を省いている。

<県内有数の観光スポット>

2018年の開業時には想定を大きく超える来場者があり、「有名人が来たのか」と驚くほどの混雑であったという。2019年には年間約17万人となり、高知県内でも有数の人気施設となった。コロナ禍で減少したものの2022年、2023年は8万人台に回復し、今年(2025年)3月には累計70万人に達した。

これだけ集客が進んだのには、先にあげた展示の仕方の他にもいくつもの工夫がある。たとえば、入場チケットには魚のイラストと解説があり、穴をリングに通せば単語帳ならぬ「単魚帳」になるのである。子どもたちは、また訪れたいという気持ちを抱くに違いない。

人口約1万人の室戸市において、これだけの集客力を持つ施設は貴重な存在である。館長は今後、MICE機能を加えることも検討している。

<地域とのつながり>

同館は、地元の経済にも貢献している。購買には、亀の形をしたかまぼこなど地元企業と連携した商品やオリジナルグッズが並び、水族館特製の色鉛筆は地域の文房具店から卸してもらうなど地域にお金を回す仕組みをとっている。

地域からの雇用こそないものの、スタッフを開業時の3人から6人に増員するなど移住促進にも貢献している。さらに、教育研究機関としての役割も担うことから、大学等からの若い研修者も働いており、地域の活性化にもつながっている。

廃校に地域の資源とアイデアと工夫が加わって、再び人が集まる施設に生まれ変わった。今や「むろと廃校水族館」は地域のシンボル的存在である。

5.廃校の活用にあたって望まれること

(1)早期検討と関係者の連携

国は、廃校の活用にあたっては、自治体等にとって次のことが重要であると指摘している。

・廃校することを決定する段階で、併せてその後の活用等についても検討すること

・教育委員会のみならず、まちづくり、地域振興、産業振興等の多様な関係部局も含めた検討体制とすること

・学校は地域の ‘ 思い ’ が詰まった施設であるため、地域の意向を踏まえながら検討すること

(2)民間による事業の継続性と地域への貢献

自治体が活用策を公募する場合には、事業の継続性(資金面も含む)、地域に資するものか、地域の理解を得られるか、といったことが重要な選定基準となるだろう。

全国的にみると、利用開始からあまり時を経ずして撤退や廃業にいたった例がみられる。事業者等には、廃校活用という話題性や補助金の効果が薄れてからも事業を継続できるだけの計画と、それを遂行する能力が必要とされる。一方、自治体側にも事業計画の妥当性を判断する能力や継続に向けた支援(専門家との連携なども含む)が必要となろう。

また、事業者等には、地域の活性化に寄与することが求められている。雇用や集客といった具体的に数字として表れることだけでなく、一般の企業活動でも求められる地域密着の姿勢が、廃校の活用においてはより必要とされるのではないだろうか。

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~

廃校は、社会教育や交流の場としてだけでなく、経済活動の場としても利用が進んでいる。

本稿執筆にあたって見学した施設には、学校としての姿をできるだけ残すとともに、校舎内には昔の写真や寄せ書きなど思い出の品が残されており、地域の思いに寄り添う姿勢が表れていた。

地域の人々には、再生された学校のことを知り、利用して、応援することを望みたい。そうすることによって、再びそこが地域のシンボル的存在になっていくのではないだろうか。

<参考資料等>

・「廃校活用事例集 未来につなごう みんなの廃校プロジェクト」、文部科学省、2024年

・文部科学省のサイト

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/mext_01280.html

・農林水産省のサイト

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/regeneration_bcnm.html#main_content

・サイトの最終閲覧は2025年9月30日。

・とくに出所を記していない写真は当社撮影。

(2025.10.10 宮崎 繁樹)