~ 長崎市内の事例を中心に~

はじめに

コロナ禍を機に、“会社に出社して仕事をする”という働き方が見直された結果、オフィス外勤務やテレワークによる在宅勤務などが見られるようになり、また、個人でも副業やフリーランスといった働き方が認知されるようになった。こうした背景から、多様な働き方を実現させる場として注目されている施設がコワーキングスペースである。この“コワーキング”とは、「共に」、「仲間で」という意味の接頭語の「Co」と「working」を付けた造語である。

コワーキングスペースには、会議室や電話ブースなどプライバシーが保たれるスペースがあり、机や椅子、Wi-Fi環境、コピー・プリンター機などが整備され、利用者はドロップイン[1]で利用することができる。同施設は、利用者同士が事務スペースや打合せスペースなどを共有しながら仕事を行うことでもたらす情報・知見・ノウハウなどのコラボレーションにより、新たな価値を創り出すことが期待されている。

そこで本稿では、長崎市内にある3カ所のコワーキングスペースを紹介するとともに、長崎大学が今年(2025年)4月に設置したオープンイノベーション[2]の創出、発信拠点となる「CROSS Nagasaki」についても補記する。

[1] 時間単位や一日単位で、利用料金を都度支払うシステム。

[2] 企業が新たな価値を創出する際に、自社のリソースだけでなく、外部の組織や機関の知識や技術も活用するイノベーション手法。

Ⅰ.歴史

コワーキングスペースの歴史はまだ浅く、2006年11月に、米国・サンフランシスコのシリコンバレーで、起業家たちが共有したシチズン・スペース(Citizen Space)が始まりとされている。インターネットの普及によって、場所に縛られない働き方が広がり、オフィスなど専用拠点を持つ必要性が低くなったことから、この新たな施設の活用が広がっていった。

一方、わが国では2010年5月、国内初のコワーキングスペース「カフーツ[3]」(cahooz)が神戸で開設されたことを皮切りに全国に広がっていった。

[3] 2010年5月、伊藤富雄氏が日本で最初のコワーキングスペースをJR神戸駅のそばに開設。同氏は12年、経産省認可法人「コワーキング協同組合」設立、代表理事に就任。カフーツ内に事務局を設置している。

Ⅱ.コワーキングスペースを取り巻く環境

(1)国内のコワーキングスペース数と市場規模

それでは、国内におけるコワーキングスペースの数は、現在どのくらいなのだろうか。同所に関する官公庁がまとめた統計データは無いため、「コワーキング.com」のホームページに掲載されているデータにより確認する。

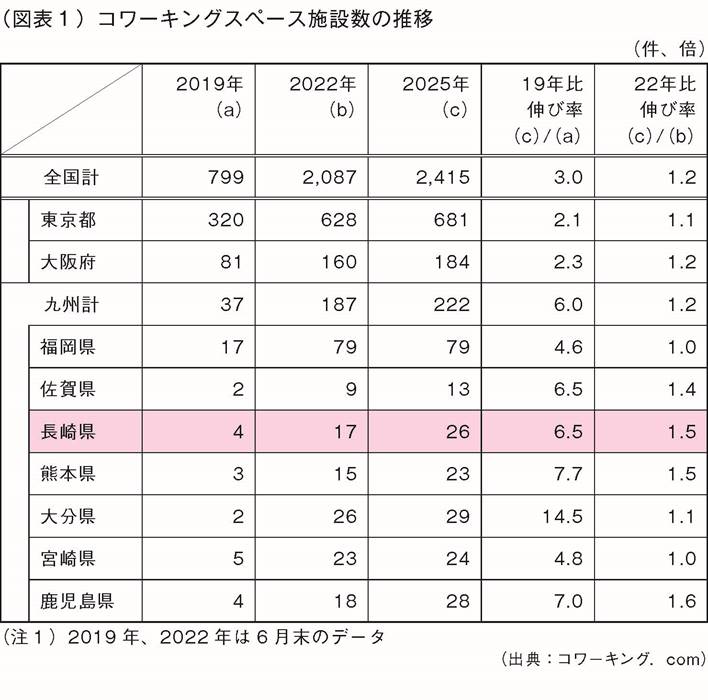

同データによると、2025年7月時点で全国に2,415件あり、うち九州に222件、長崎県内には26件ある。これを2019年と比較すると、6年間で全国3.0倍、九州6.0倍、長崎県6.5倍と、それぞれ増加している(図表1)。

しかしながら、2022年からの3年間で見ると、全国および九州は1.2倍、長崎県は1.5倍と、伸び率が鈍化傾向にあることが分かる。

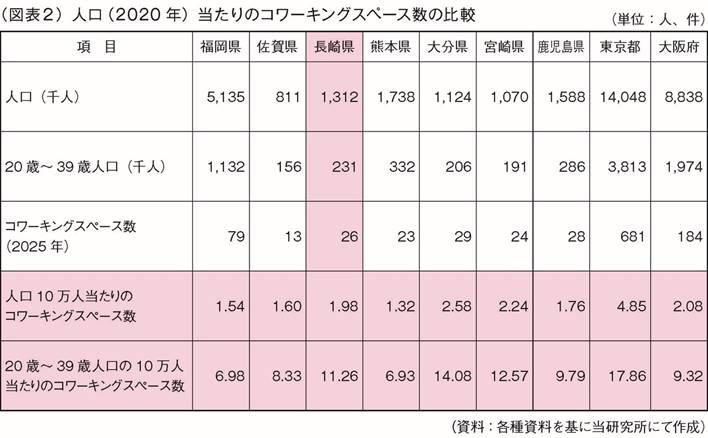

次に、九州各県と東京都、大阪府のコワーキングスペースの数を人口(2020年)当たりで比較してみた(図表2)。

人口10万人当たりのコワーキングスペース数は、東京都4.85カ所、大阪府2.08カ所に対し、九州では多い順に、大分県2.58カ所、宮崎県2.24カ所、本県が1.98カ所となっている。

一方、利用者の中心層と思われる20歳から39歳の人口10万人当たりのコワーキングスペース数を見ると、東京都17.86カ所、大阪府9.32カ所に対し、九州内では大分県が14.08カ所で最多。次いで宮崎県12.57カ所、本県11.26カ所となっている。この層でのコワーキングスペース数は、東京都の6割、九州では3番目に多いなど、長崎県はコワーキングスペースを活用しやすい環境にあると言えよう。

また、株式会社日本能率協会総合研究所がまとめた、コワーキングスペースも含まれるフレキシブルオフィス[4]の市場規模について見ると、国内の市場規模は2020年の800億円から26年には2,300億円となり、6年間で約3倍となるといった試算もある。

[4] フレキシブルオフィスとは、短期間契約や複数社・複数人が共有するかたちで提供されるオフィススペースで、コワーキングスペースの他、レンタルスペース、シェアオフィス等の総称である。

(2)コワーキングスペースの認知度・利用経験

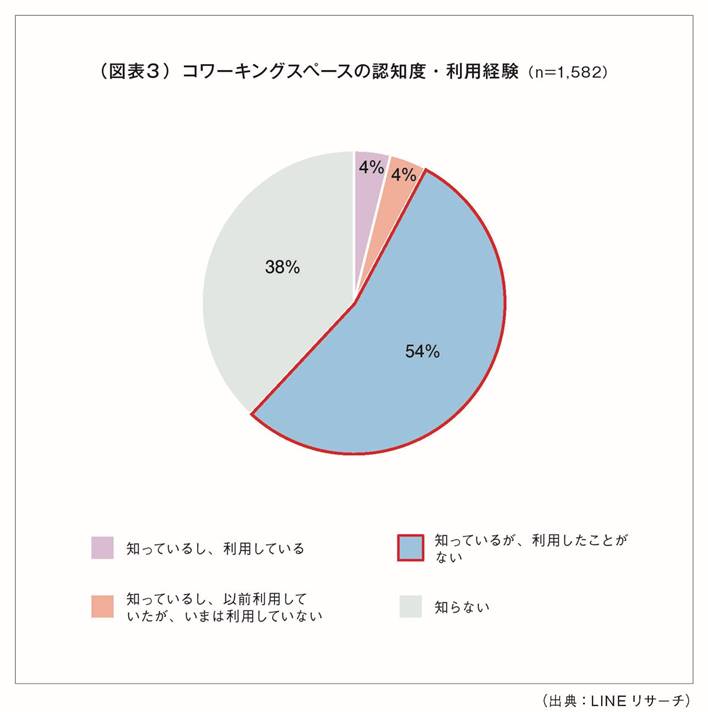

コワーキングスペースの認知度や利用経験はどの程度だろうか。25年2月にLINEリサーチがまとめたアンケート結果(回答数1,582人)を見ると、コワーキングスペースを知っていると回答した割合は62%(「知っているが、利用したことがない(54%)」+「知っているし、利用している(4%)」+「知っているし、以前利用していたが、いまは利用していない(4%)」)に上っている(図表3)。

一方、利用した経験があると回答した割合は8%に留まっている(「知っているし、利用している」+「知っているし、以前利用していたが、いまは利用していない」)。

この結果をみると、コワーキングスペースの認知度は6割を超えるものの、実際に利用している人は非常に少ないことがうかがわれる。そのため、今後、認知度を向上させていくことはもちろんであるが、アンケートで5割以上を占めている「知っているが、利用したことがない」と回答した層に対して、コワーキングスペースの利用メリットをいかに訴求していくのかが課題であると言える。

Ⅲ.メリットとデメリット

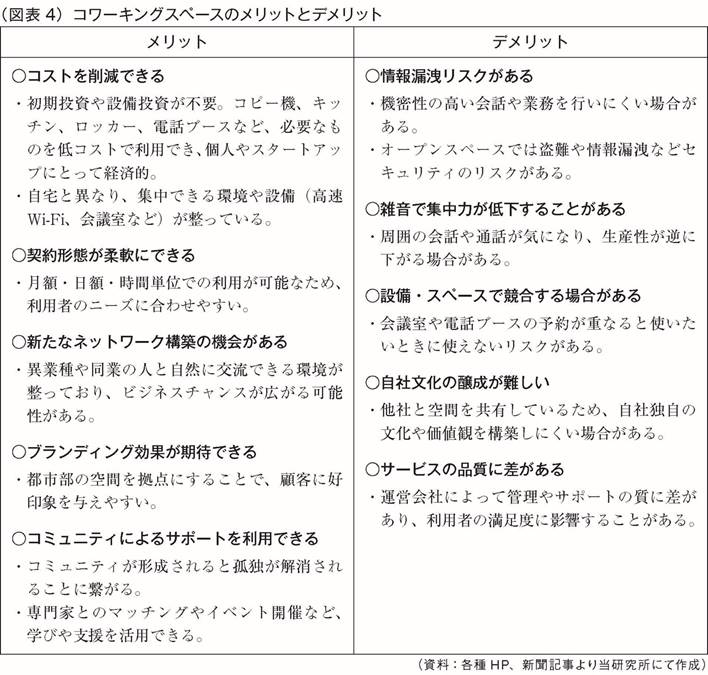

ここではコワーキングスペースのメリットを訴求するとともに、デメリットについても確認しておきたい。大都市圏と地方における役割が異なることも考えられ、デメリットを克服できれば利用者の伸びが期待できるからである。こうした点を踏まえてコワーキングスペースのメリットとデメリットをまとめたものが図表4である。

後編では、長崎市内にある3カ所のコワーキングスペースと、長崎大学が今年3月に設置した「CROSS Nagasaki」を見てみよう。

(2025.9.12 泉 猛)